第43回 「噛むことの評価」

公開日:2025/10/28

前回は「食べる」ことに着目してその評価についてお話してきました。今回は食べることは細かく分け、「噛むこと」の評価についてお話していきたいと思います。

私は日常的に「この方は噛めていないじゃないか」とか「噛む力が足りないんじゃないですか?」と言われることがあります。あなたは「噛む能力」と言われてどんな能力を思い浮かべますか?まさに噛む力を思い浮かべた方もいると思います。もちろんそれも一面ですが、基本的には噛んだ結果、食べ物が飲み込める状態になっているかがポイントです。そのことを頭に入れておいていただき、いくつか噛むことの評価法をご紹介します。

噛むことの評価方法の歴史

少し歴史的な話をします。私が学生時代(40年ほど前)、生理学の教科書に咀嚼(噛むこと)の評価法として挙げられていたのは篩分法(しぶんほう)というものでした。ピーナッツ12gを20回咀嚼し、それを1.7mm(10メッシュ)の空隙のふるいに吐き出します。そのピーナッツを水洗、乾燥し重量を計測し、どれ位重量が減少したかを咀嚼の機能評価にしていました。とても作業が面倒で時間もかかるため、研究としては使用されていましたが、実際の現場では使用されていなかったと思います。

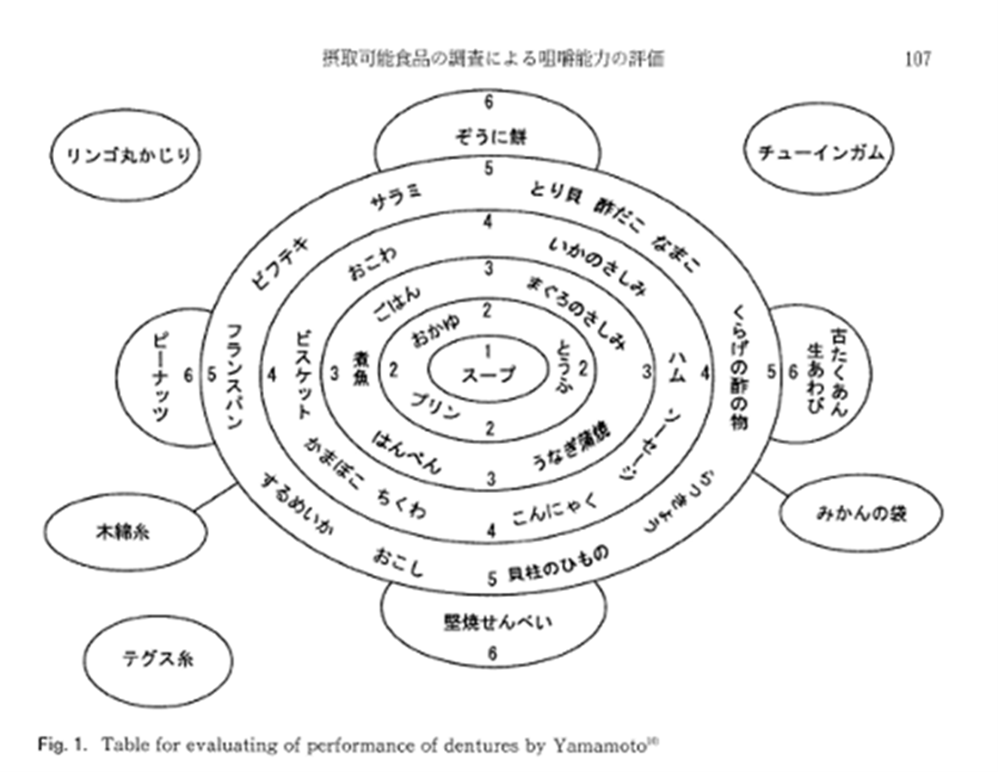

その後私が大学を卒業し、入れ歯の講座に入局したとき、よく使われていたのが山本の咬度表です(図1)。これは入れ歯装着後、噛める食品に丸をつけていき、入れ歯の調整などを続けていくと噛める食品が増えてくるということを可視化するものです。実際見ていただければわかると思いますが、ほとんど噛まなくてよいものから、しっかり噛まないといけないものまでをランク付けしてあり、外側の丸が増えてくると「噛めるようになってきた!」と判断できるものです。ただ、各食品のランク付けは、経験則による主観的な分類なので客観評価とはいい難いものがあります。私も使用していましたが、実際使うと「嫌いだから食べない」と言われることも多くあり(噛めないから嫌いだという人もいる)、ストレスを感じた記憶があります。

図1 山本の咬度表

出典:山本博 著.顎関節症患者の病態分類とその臨床的応用.岩手歯学雑誌 32(2): 101, 2007, Fig. 1より引用/https://www.jstage.jst.go.jp/article/iwateshigakukaishi/32/2/32_KJ00004662022/_pdf/-char/ja(URL)

噛むことの評価方法 ~3種類の紹介~

さて、ここからは現在使用されている方法をご紹介します。大きくは3種類。1つは、噛む力を計測するもの、もう1つは、食品を実際に噛む検査法、そして3つ目は噛んだ後に食品から出る糖を計測するものです。

噛む力を計測する検査

まずは噛む力を計測する機器です(Oramo-bf、ヨシダ社製)。センサー部分を口の中に入れ、思いっきり噛んでもらい、その時の噛んだ圧力を計測します。とても単純でわかりやすいのですが、前述したとおり、「噛む能力=噛む力」というわけではないので、そこは考慮に入れなくてはなりません。

実際に噛む検査

2つ目は食品を実際に噛む検査です。ガム、グミ、せんべいなどがあります。この検査の特徴は、被験食品があれば評価機器が不要ということです。ここでは2つ紹介します。

「キシリトール咀嚼チェックガム」(ロッテ社製、図2)は、口腔内に入れて1秒に1回、60秒間(60回)咀嚼し、そのガムの色がパッケージのカラーチャートと比較してどの色に近いかを判定します。最近ではスマホアプリなどで評価できるようになっています。

図2 キシリトール咀嚼チェックガム

出典:LOTTE 噛むこと教室 https://www.lotte.co.jp/kamukoto/mouth/1792/(URL)

もう1つは「咀嚼チェックせんべい」(酒田米菓、図4)です。せんべいを何回噛んで飲み込めるかというテストで、30回以内であれば正常(成人)という評価です。ガムや後述するグミのテストのように噛んだ後に口から出さなくて良いというのは1つのメリットです。個人的な話ですが、私が開発に携わりました。

図4 咀嚼チェックせんべい

出典:酒田米菓 咀嚼チェックせんべい https://www.sakatabeika.co.jp/check/(URL)

ブドウ糖の溶出量を計測する検査

3つ目は、ブドウ糖の溶出量を計測する方法です。ちょっと分かりづらいですが、グルコースという糖を含んだグミゼリーを20秒間噛んだあと吐き出します。吐き出した水分中に溶けたグルコースの濃度を「グルコセンサー」(GC社製)で測定します。グルコース量が多いとしっかり噛めているということになります。これは歯科医院で行う噛む機能検査の1つとなっています。

次回は飲み込みの検査についてお話します。

五島朋幸(歯科医師/食支援研究家)

1965年広島県生まれ。

ふれあい歯科ごとう代表、新宿食支援研究会代表、日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科臨床准教授。株式会社WinWin代表取締役。

1997年より訪問歯科診療に取り組み、2003年以ふれあい歯科ごとうを開設。

「最期まで口で噛んで食べる」を目指し、クリニックを拠点に講演会や執筆、ラジオのパーソナリティも務める。

Contents

- Introduction

- 第1回「ボーっと食べてんじゃねーよ!」

- 第2回「噛めば噛むほど」

- 第3回「噛むことと認知症予防」

- 第4回「美味しさの正体」

- 第5回「飲み込みと姿勢」

- 第6回「飲み込みの動き」

- 第7回「飲み込みが悪くなったときにできること」

- 第8回「口から食べるための訓練」

- 第9回「食事の工夫」

- 第10回「舌の役割」

- 第11回「入れ歯の話①」

- 第12回「唾液の話」

- 第13回「口腔ケアのその前に」

- 第14回「口腔ケアの意義と効果」

- 第15回「誤嚥性肺炎予防」

- 第16回「口腔ケアの効果②」

- 第17回「口腔ケアグッズ」

- 第18回「口腔ケアの実際」

- 第19回「口腔ケアが困難な事例」

- 第20回「入れ歯の口腔ケア」

- 第21回「認知症と口腔ケア」

- 第22回「認知症と口腔ケア(実践編)」

- 第23回「認知症と入れ歯」

- 第24回「食べることと薬」

- 第25回「入れ歯の話②」

- 第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」

- 第27回「口腔内の変化」

- 第28回「残根の話」

- 第29回「口腔ケアグッズ②」

- 第30回「口腔ケアグッズ③」

- 第31回「ブラッシング法」

- 第32回「機能的口腔ケア(唾液腺マッサージ・嚥下体操など)」

- 第33回「食事介助」

- 第34回「SSK-O(食べる機能と食事の形態)判定表」

- 第35回「食事動作」

- 第36回「食支援とは」

- 第37回「食べることとリスクマネジメントの話」

- 第38回「食支援とそのプロフェッショナル」

- 第39回「多職種の食支援」

- 第40回「サルコペニア」

- 第41回「食事と環境と姿勢」

- 第42回「食べる機能の評価」

- 第43回「噛むことの評価」

- 第44回「飲み込みの評価」

- 第45回「食べることと薬の関係」