第44回 「飲み込みの評価」

公開日:2025/11/27

前回は噛むことの評価についてお話しましたが、今回は飲み込みの評価です。飲み込みの評価は大きく2つに大別されます。1つは、まさにあなたが頭で想像したように、病院などで診査機器を使った精密検査です。もう1つは、質問票を使ったり、簡易な方法で行うスクリーニング検査です。今回はこれらについて簡単に解説します。

精密検査

飲み込みの精密検査で有名なのは嚥下造影検査(VF:Videofluoroscopic Swallowing Study)と嚥下内視鏡検査(VE:Videoendoscopic Examination)です。嚥下造影検査とは、食べ物、飲み物などを飲み込んでもらう状態を、レントゲンビデオとして観察していくものです。食べ物の流れを動画で観察できるので「今、食道に入った!」とか「あっ、気管の方に食べ物が入った!」とかダイレクトに観察できるのは大きなメリットです。ただ、レントゲンを用いるので、病院の放射線室のような特殊な環境が必要になります。また、患者さんの放射線被曝量も多くなってしまいます。

それに対して嚥下内視鏡検査はご自宅でも可能な検査です。内視鏡の先端を鼻から挿入し、飲み込みの様子を上方から観察します。内視鏡自体は大きなものではないので持ち運びができるのと、患者さんのレントゲン被爆がないのはメリットです。しかし、嚥下造影検査と違い食べ物の流れをダイレクトに見れるわけではないのはデメリットです。

スクリーニング検査

スクリーニング検査には、反復唾液嚥下テスト(RSST)、 改訂水飲みテスト(MWST)、フードテスト(FT)、嚥下質問票などがあります。先ほどの精密検査と異なり、これらは今、あなたが自分自身でできるものです。興味があればぜひやってみてください。

1 反復唾液嚥下テスト(RSST)

単純に、「30秒間で自分の唾を何回飲めるか?」というテストです。自分自身で実施するときは、しっかりと飲み込んでいることを自覚しながら実施してください。私たちが実施する際のやり方もお話しておきます。被験者に、肩の力を抜いて自然に座ってもらい、「できるだけ何回もゴックンと唾を飲み込んでください」と指示を出します。検査者は30秒間を計測しながら、ゴクッと飲み込んだときに喉頭隆起(いわゆる喉仏)が何回しっかり上がったのをカウントします。30秒間で3回未満であれば嚥下機能の低下が疑われます。ただし、ドライマウス(口腔乾燥)の方や認知症で指示が理解できない方のときは注意が必要です。ドライマウスの方の検査をする時は、あらかじめうがいをしてもらうか1cc程度の水分を口の中に入れてから行います。

2 水飲みテスト

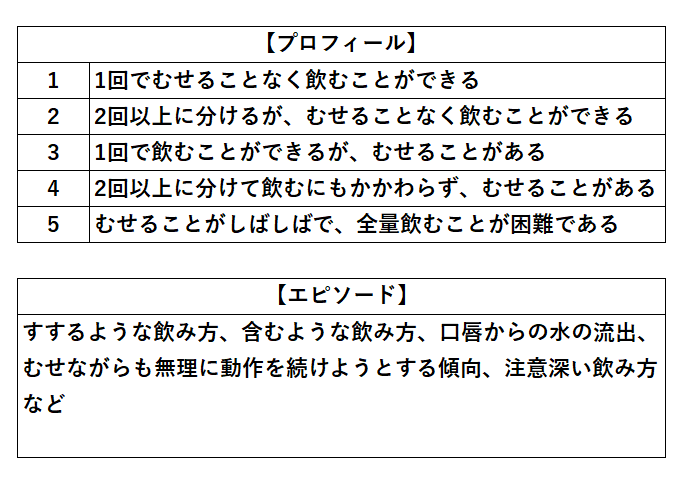

嚥下能力が低下した人にとって水はとてもむせやすいものです。嚥下能力がある程度高い方のスクリーニングとしては、30㏄の水を普通通り飲んでもらい、その結果から嚥下能力の評価をします(窪田の方法)(表1)。実際やってみるとわかりますが、健常な人であれば1回でむせなく飲めるのですが、30㏄の水は「割と量があるな」という感じがあると思います。そこで、嚥下能力が低下しているとわかっている人に対しては、3㏄で行う改訂水飲みテストというものもあります。

表1 水飲みテストのプロフィールとエピソード

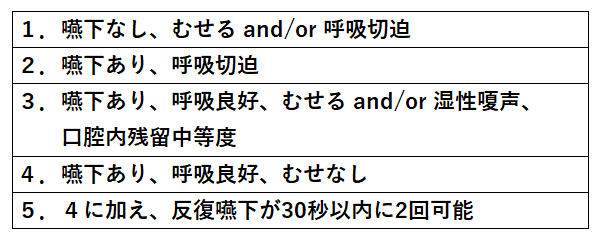

3 フードテスト

フードテストにはゼリーなどを用いて実際食してもらい、その状況を観察するものです。その中で規格されたフードテストを1つ紹介します。ティースプーン一杯(約4g)のプリンを嚥下させ、嚥下後に口腔内を観察し、残留の有無、位置、量を確認するものです。以下の表(表2)の評価基準に基づいて評価を行します。評価点が4点以上であれば、最大でテストを2回繰り返し、最も悪い場合を評価点とします。

表2 フードテスト評価基準

4 嚥下質問票

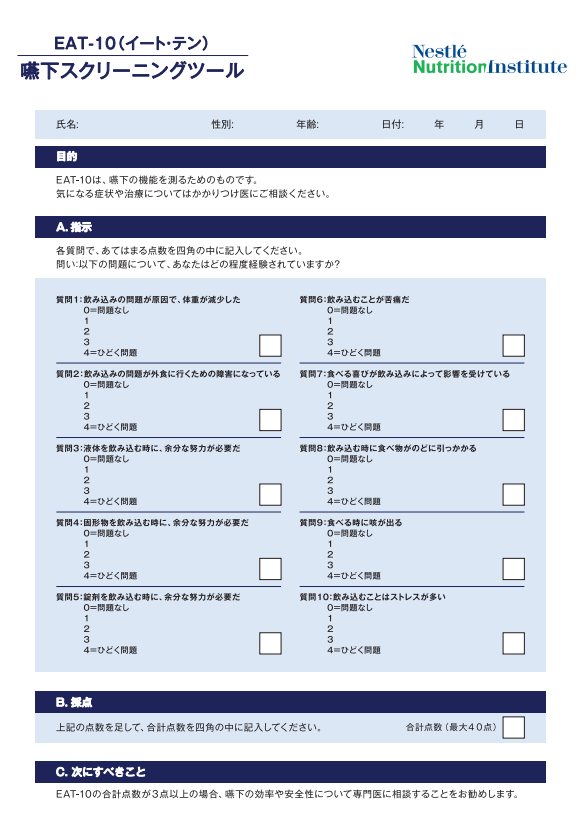

質問票にもいくつかあります。今回は、割と使用頻度が高いと思われる2種類紹介したいと思います。

メジャーなものとしてはEAT-10ではないでしょうか(図1)。10項目の質問で構成され、それぞれ5段階(0点:問題なし 4点:ひどく問題)で回答し、合計点数が40点中3点以上の場合、嚥下の効率や安全性について専門医に相談が必要と判断されます。

図1 EAT-10

出展:農林水産省/EAT-10(イート ・テン)(PDF)(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0605/9520/8378/files/NHS_EAT-10.pdf?v=1679973725)

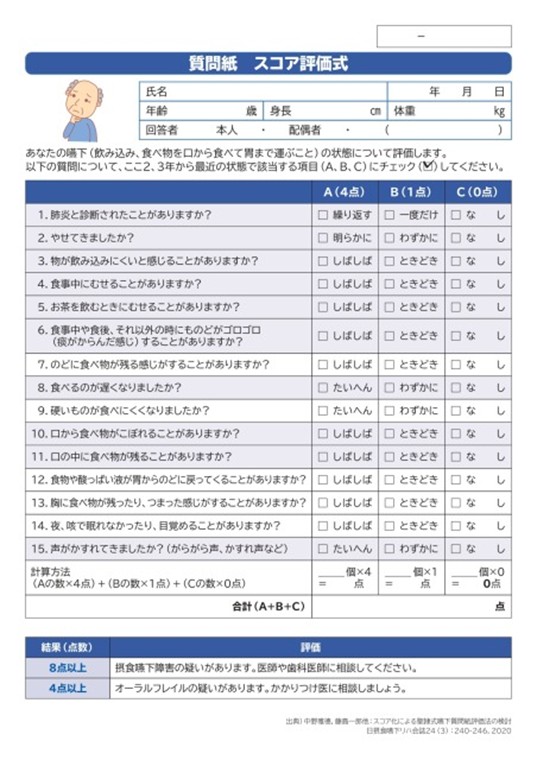

もう1つは聖隷式嚥下質問紙です(図2)。15項目について質問があり、回答はA・B・Cで該当するものに○をつけていきます。

図2 聖隷式嚥下質問紙

出典:日医工株式会社/摂食嚥下障害 質問紙 スコア評価式 (PDF)(https://www.nichiiko.co.jp/medicine/swallow/data/score.pdf)

スクリーニング検査は何と言っても手軽さです。かと言って不正確なわけでなく、それぞれのテストは根拠をもって作成されています。ぜひ利用していてください。

次回は、薬と食事の関係について触れてみたいと思います。

五島朋幸(歯科医師/食支援研究家)

1965年広島県生まれ。

ふれあい歯科ごとう代表、新宿食支援研究会代表、日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科臨床准教授。株式会社WinWin代表取締役。

1997年より訪問歯科診療に取り組み、2003年以ふれあい歯科ごとうを開設。

「最期まで口で噛んで食べる」を目指し、クリニックを拠点に講演会や執筆、ラジオのパーソナリティも務める。

Contents

- Introduction

- 第1回「ボーっと食べてんじゃねーよ!」

- 第2回「噛めば噛むほど」

- 第3回「噛むことと認知症予防」

- 第4回「美味しさの正体」

- 第5回「飲み込みと姿勢」

- 第6回「飲み込みの動き」

- 第7回「飲み込みが悪くなったときにできること」

- 第8回「口から食べるための訓練」

- 第9回「食事の工夫」

- 第10回「舌の役割」

- 第11回「入れ歯の話①」

- 第12回「唾液の話」

- 第13回「口腔ケアのその前に」

- 第14回「口腔ケアの意義と効果」

- 第15回「誤嚥性肺炎予防」

- 第16回「口腔ケアの効果②」

- 第17回「口腔ケアグッズ」

- 第18回「口腔ケアの実際」

- 第19回「口腔ケアが困難な事例」

- 第20回「入れ歯の口腔ケア」

- 第21回「認知症と口腔ケア」

- 第22回「認知症と口腔ケア(実践編)」

- 第23回「認知症と入れ歯」

- 第24回「食べることと薬」

- 第25回「入れ歯の話②」

- 第26回「入れ歯と誤嚥性肺炎」

- 第27回「口腔内の変化」

- 第28回「残根の話」

- 第29回「口腔ケアグッズ②」

- 第30回「口腔ケアグッズ③」

- 第31回「ブラッシング法」

- 第32回「機能的口腔ケア(唾液腺マッサージ・嚥下体操など)」

- 第33回「食事介助」

- 第34回「SSK-O(食べる機能と食事の形態)判定表」

- 第35回「食事動作」

- 第36回「食支援とは」

- 第37回「食べることとリスクマネジメントの話」

- 第38回「食支援とそのプロフェッショナル」

- 第39回「多職種の食支援」

- 第40回「サルコペニア」

- 第41回「食事と環境と姿勢」

- 第42回「食べる機能の評価」

- 第43回「噛むことの評価」

- 第44回「飲み込みの評価」

- 第45回「食べることと薬の関係」