高齢者にスキンケアが必要な3つの理由!肌の特徴とトラブルを防ぐケア方法

公開日:2025/08/08

高齢になると肌の状態が変化し、ちょっとした刺激でもトラブルが起きやすくなります。特に寝たきりの高齢者を介護している方にとっては、皮フの清潔や保湿、保護といった日常のケアが気になるところでしょう。

肌の不調が進むと、かゆみや痛みだけでなく、生活全体に影響し、スキントラブルをきっかけに介護の負担が増えるケースも少なくありません。実は、スキンケアは日々のちょっとした配慮が予防と改善につながります。

この記事では、高齢者の肌の特徴をふまえ、なぜスキンケアが必要なのかを整理しながら、介護の現場で実践できるケア方法を紹介していきます。無理なく続けられるポイントもまとめているので、毎日の介護に役立ててみてください。

高齢者にスキンケアが必要な3つの理由

高齢になると肌の構造や機能が変化し、スキントラブルが起きやすくなります。ここでは、高齢者にスキンケアが必要とされる主な理由を3つにわけて紹介します。

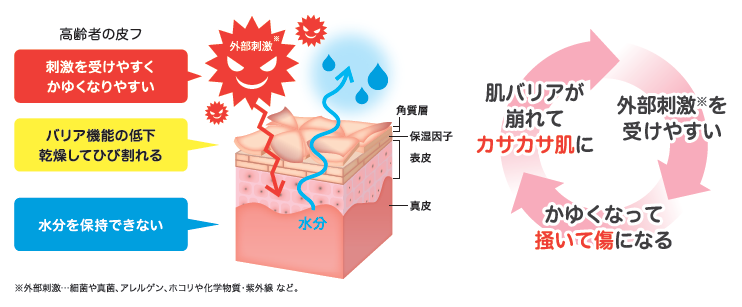

バリア機能が低下する

加齢にともない、皮フの機能は少しずつ衰えていきます。特に影響が大きいのが、肌を守る「バリア機能」です。若い頃は皮脂や汗の分泌によって、肌表面に天然の保護膜がつくられている状態であったため、外からの刺激をはね返す力があります。

しかし、歳を重ねると皮脂腺や汗腺の働きが弱まり、水分と油分のバランスが崩れやすくなります。その結果、皮フのうるおいが失われ、乾燥した状態が続きやすくなるのです。

乾いた肌は、次のような悪循環を引き起こします。

- 角質層の構造が乱れ表面が薄くなり、もともとの防御力が低下する

- わずかな摩擦や接触でも炎症が起こりやすくなる

- かゆみやひりつきを感じやすく、無意識にかくと症状が悪化する

- バリア機能の低下により、皮フ内部の水分が蒸発しやすくなる

- 常に乾燥状態が続くため、表皮の再生が遅れ、回復力も弱まる

このサイクルの繰り返しにより、慢性的な乾燥やかぶれのリスクが高まり、高齢者の肌は非常に敏感な状態になります。早期に変化を察知し、適切なケアを心がけましょう。

環境によるトラブルが増える

高齢者は加齢にともない、体温を調節する機能が低下します。そのため、エアコンや暖房の効いた室内で体温がうまく調整できず、肌が乾燥しやすくなります。この乾燥した空気が、スキントラブルを引き起こす原因のひとつです。

乾燥した空気は肌の水分を奪い、皮ふのバリア機能をさらに弱めます。また、汗をかいた後の蒸れも不快感やかゆみを招き、皮フを傷つけるリスクとなります。

さらに、高齢者は外出の頻度が減り、病気の予防や体力温存のために室内で過ごす時間が多くなるでしょう。そのため、衣類や寝具と肌が接触する時間が増え、摩擦や刺激を受けやすくなります。

特に皮フが弱くなっている場合は、こうした接触が赤みやかぶれを引き起こすリスクを高めます。繊維の硬い衣類や洗濯後の柔軟剤の残りなども、刺激の原因となるので注意が必要です。

また、介護者がおむつを長時間使用している場合は通気性が悪くなり、皮フが湿った状態のため、尿や便に含まれる成分が肌を刺激しやすくなります。これによりかぶれやただれ、場合によっては炎症をともなうトラブルが発生しやすくなります。適切な頻度でおむつを交換し、肌を清潔に保ちましょう。

さらに、自力での清潔保持が難しい場合には、不衛生な状態が続き、細菌や真菌などの感染リスクも高まります。感染が起こると、皮フ炎が悪化し、回復に時間がかかる場合が多くなります。介護者がこまめに皮フの状態を確認し、異常が見られた際は早めに専門医へ相談してみてください。

このように、高齢者の肌は環境の影響を強く受けやすいため、生活環境の見直しや清潔保持に細心の注意を払う必要があります。適切なスキンケアとあわせて、快適な環境作りを心がけましょう。

QOL(生活の質)に影響する

肌の不快感は、高齢者の生活の質(QOL)に影響を及ぼします。かゆみや痛みが続くと、睡眠の質が下がり、心身のリズムが乱れやすくなるからです。この状況が続くと、日中の集中力が落ち、疲れやすくなります。

また、肌のトラブルによって、外出や人と会う機会が減少するケースも少なくありません。見た目や不快感が気になり、外に出る意欲が薄れていくためです。これが続くと、精神的なストレスや孤独感が強まり、心の健康にも影響する可能性があります。

さらに、肌の状態が悪化して炎症や傷が広がると、医療機関での治療や処置が必要になるかもしれません。日常の介護に加えてスキントラブルへの対応が増えるため、家族や介護者の負担が大きくなります。

このように、肌の不調が引き起こす影響は多方面に広がります。

- 睡眠の質が低下する

- 外出を控えるようになる

- 孤独や不安が強まる

- 皮フの悪化で通院が必要になる

- 家族や介護者の負担が増える

小さなトラブルでも放置せず、日頃から肌の状態を見守る姿勢が大切です。早めのスキンケアで不快感を軽減し、快適な日常を保ちながら、QOLを向上させられるようにしましょう。

高齢者に多いスキントラブル

高齢者の肌は年齢とともに弱くなり、外部の刺激や環境変化に対して敏感になります。日常生活の中で起こりやすいトラブルを理解し、早めの対策を意識しましょう。ここでは、代表的なスキントラブルを3つ紹介します。

ドライスキン

ドライスキンとは、いわゆる乾燥肌のことです。

加齢にともない、皮脂腺や汗腺の働きは衰え、水分や油分の分泌量が減少します。その影響で皮フの水分を保つ力は低下するため、肌は乾燥しやすい状態です。

皮脂や汗は本来、皮ふの表面に膜をつくり、水分の蒸発を防ぐ役割を担っていますが、高齢になるとこのバリア機能が弱まり、肌は外部からの刺激を受けやすくなります。

特に、次のような部位では乾燥が目立ちやすくなります。

- すね

- 腕

- 目や口の周り

皮フ表面が白く粉を吹いたように見える場合があり、触れるとカサつきを感じます。こうした状態では、表皮が薄くなり、角質層の構造も乱れているため、皮フは剥がれやすくなるのです。

角質層には、本来、水分と脂質を含む細胞が規則正しく並び、肌の保湿を支えています。しかし、ドライスキンの状態ではこの構造が不安定になり、外部のわずかな刺激にも過敏に反応しやすくなります。

衣類との摩擦や寝具との接触、空気の乾燥などが引き金となり、かゆみやひりつきといった不快感が現れるケースが少なくありません。

このような皮フの状態は、医学的には「老人性乾皮症」と呼ばれます。高齢者に特有の皮フ変化のひとつであり、乾燥によるバリア機能の低下が顕著に見られるのが特徴です。

見た目には軽い乾燥に見えても、皮フの内部では深刻な保湿機能の低下が起きている可能性があります。さらにそのままにしておくと、かゆみで皮フをかきむしり傷つけ、別の皮フの病気を引き起こすリスクも高まります。

おむつかぶれ

おむつを使用する高齢者に多く見られるスキントラブルのひとつが「おむつかぶれ」です。医学的には「おむつ皮膚炎」と定義され、排泄物や摩擦による皮フへの刺激が主な原因とされています。

長時間おむつを装着している場合、皮フが常に湿潤状態となり、バリア機能が大きく損なわれます。排泄物に含まれるアンモニアや消化酵素は、皮フにとって強い刺激です。これらの物質が皮ふに付着し続けると、表皮が赤くただれたような状態に変化し、痛みやかゆみをともないます。

通常、健康な皮フはpH4.5~6.0の弱酸性に保たれていますが、このバランスが崩れアルカリ性に傾きやすくなり、本来皮フを守っている常在菌の働きも乱れます。その結果、細菌や真菌の繁殖が促され、炎症が悪化するのです。

さらに、湿ったおむつの内部では皮フと素材との摩擦が頻繁に起こり、肌の表面に小さな傷がついてしまいます。傷ついた角質層からは水分が失われやすくなり、防御力がさらに弱まります。

このような状態が続くと、皮フがめくれたり、赤み(紅斑)やただれ(びらん)といった症状が現れたりして、重症化につながるかもしれません。体の自由がきかず、こまめにおむつ交換ができない場合は、症状が進行しやすくなります。

おむつかぶれは一見軽度の皮フ炎に見える場合でも、繰り返すうちに皮フの回復が追いつかなくなり、慢性的な炎症や二次感染を引き起こすおそれがあります。

皮フが弱くなっている高齢者にとって、おむつの中の環境は想像以上に過酷です。症状が進む前に肌の状態をこまめに観察し、異変に気づいたら早めの対応が求められます。

スキンテア

スキンテアとは、皮フが薄くなった高齢者に多く見られる皮フ損傷で、軽い摩擦やわずかな外力によって皮フが裂けてしまう状態です。加齢により皮フの弾力や強度が大きく衰えるため、日常の些細な動作でも損傷が起きやすくなります。

たとえば、介護者が腕を軽く支えただけでも皮フがずれたり、裂けたりします。スキンテアでは、表皮とその下にある真皮が分離し「めくれ」や「ずれ」といったかたちで皮フが損傷するのです。出血をともなう場合もあり、損傷が広がると浮腫や炎症が進む可能性もあります。

皮フが薄い手の表側やひじ下の腕などは注意が必要です。裂けた皮フが浮いたまま残る可能性もあり、痛みだけでなく感染のリスクも高まります。高齢者の皮フは構造的にもろく、血管も弱いため、わずかな刺激で内出血が生じやすいのが特徴です。

スキンテアははっきりとした傷がない場合でも、介助や動作の中で発生する場合があります。以下のような場面で気をつけましょう。

| スキンテアが起こりやすい動作 | 注意点 |

| ベッドからの起き上がり | 起こす際の引っ張る動作で皮フが裂ける |

| 車椅子への移乗 | 移乗時の車椅子との接触で皮フがめくれる |

| 衣服の着脱 | 袖口や縫い目で皮フが引っ張られる |

| 体位変換の介助 | シーツとの摩擦で皮フが損傷する |

| 清拭やタオルでのふき取り動作 | 強くこする動作で皮フがはがれる |

皮フの損傷に本人が気づいていない場合もあるため、介護者によるこまめな観察が欠かせません。

皮フが薄くなっている高齢者は、柔軟性や水分が失われており、一度裂けると自然に回復するのに時間がかかることがあります。傷ついた後は痛みや不快感に加え、細菌感染のリスクも高まるため、予防と早期の対応が重要です。

日常的な介助の場面に注意を払い、皮フの状態をしっかり把握し、スキンテアの予防につなげていきましょう。

スキンケアの基本ステップ

高齢者の肌は乾燥や刺激に対して非常に敏感なため、日常的なスキンケアが欠かせません。正しい手順でおこなえば、肌トラブルの予防や症状の軽減につながります。ここでは、介護の現場でも取り入れやすい基本的なスキンケアの流れを紹介します。

洗う

加齢にともない、高齢者の皮フは角質層が薄くなり、水分保持能力やバリア機能が弱まります。そのため、入浴や洗顔のときに肌を強く刺激すると、スキントラブルの原因となります。肌のうるおいを守りつつ、優しく汚れを落とす洗い方が大切です。

まず、洗浄剤は肌のpHバランスに近い弱酸性のものを選び、皮脂を過剰に取りすぎないものがおすすめです。泡立ちが良く、クッション効果のある泡タイプは、手指で直接こすらずに洗えるため、摩擦のダメージを抑えやすい傾向にあります。

洗浄時のポイントは次のとおりです。

- 洗浄剤はしっかり泡立てて、泡を手のひらに取り肌にのせる

- ゴシゴシこすらず、泡で優しく撫でるように洗う

- シャワー使用時は水圧を弱め、肌に直接当て過ぎないようにする

- 38~40℃のぬるま湯で丁寧にすすぐ

- 皮脂が奪われやすいため、入浴時間は短めにする

洗い終わった後のふき取りも肌にとって重要です。タオルでこするのではなく、柔らかい布で軽く押さえて水分を吸収させるようにしましょう。刺激を減らすため、綿やガーゼなど肌触りのやさしい素材のタオルの使用が望まれます。

また、入浴が難しい方の在宅介護では、排泄後の清拭が日々のスキンケアの代わりとなります。おむつを使用している場合は、尿や便による皮フへの刺激を減らすために、優しいふき取りや泡タイプの洗浄剤の利用がおすすめです。

水や石けんを使わなくても洗えるフォームタイプの洗浄剤や、高い吸水性を持つ柔らかいクロスを活用すると、ベッド上でも肌を清潔に保てます。

このように「洗う」行為は、単なる汚れ落としだけでなく、皮フの健康を守るうえで欠かせない基本ケアです。高齢者の繊細な肌には、刺激を抑えた洗浄と優しいふき取りの両立が、乾燥や肌荒れの予防につながります。

これらのアイテムをセットで使用すれば、排泄時や入浴が難しい場面でも、肌にやさしいスキンケアが実践できます。

⇩おすすめの商品はこちら⇩

泡がやさしいおしり洗い

⇩一緒に使うのがおススメ⇩

コットン100%超吸水おしりタオル

うるおす

保湿は、洗浄や入浴直後の皮フが湿っているタイミングでおこなうと効果的です。肌表面の水分が蒸発する前に保湿剤を塗布すると、成分が角質層に浸透しやすくなります。

使う際は、まず手のひらで保湿剤を軽く温め、摩擦を避けるために優しく押し当てるように塗り広げましょう。

以下のポイントを意識すると、より効果的に保湿ケアができます。

- しっとりとした感触で肌馴染みのよいローションや柔らかいクリームを選ぶ

- 水分を補給するモイスチャライザーと、水分の蒸発を防ぐエモリエント成分を含む製品を選ぶ

- 肘やかかと、膝など乾燥しやすく塗り忘れやすい部分は念入りにケアする

- 一度に多量を塗るより、1日に数回にわけてこまめに塗る

保湿は入浴後のスキンケアだけでなく、ベッドで過ごす高齢者の排泄ケアにも欠かせません。おむつ交換の際に洗浄後すぐ保湿をおこなうと、皮フの柔軟性が保たれ、摩擦や排泄物の刺激から守りやすくなります。

おしり周辺は、日常的に保湿を心がけると、かぶれやただれの防止につながります。また、保湿効果を高めるために、低刺激で保湿成分を含む入浴剤を利用するのも効果的です。

入浴時に皮フをやさしく潤しながら、心地よい香りでリラックス効果も期待できるため、心身のケアにも適しています。保湿は一度おこなうだけでなく、継続が肌の状態安定につながります。

環境や肌の状態に合わせて、最適な方法やタイミングを選びながら取り入れていきましょう。

守る

肌の潤いを維持するためには、保湿だけでなく外部からの刺激を防ぐケアも重要です。高齢になると肌のバリア機能が衰えやすく、乾燥や摩擦、さらに排泄物による刺激などでダメージを受けやすくなります。

そのため「予防的な保護ケア」を日常に取り入れることが欠かせません。

保湿剤を使う際は、成分の特性を活かした重ね塗りが効果的です。まず水分補給に適したローションや乳液で肌に潤いを与え、その後に油分を多く含むクリームを重ねてフタをするイメージで塗布します。

この段階的なケアにより、肌内部の水分が逃げるのを防ぎ、潤いを長時間保てます。特に肘や膝、かかとなど、乾燥が目立ちやすい部分はクリームでしっかりカバーすると効果が高まるでしょう。

また、排泄に関連したスキントラブルにも注意が必要です。おむつ内は湿度が高くなりやすく、尿や便の刺激で皮フがふやけ、かぶれやただれが起こりやすい環境です。排泄後のケアでは、まずやさしく洗浄し、水分をしっかりふき取ったうえで保湿と保護をセットでおこなってください。

特におしり周りは摩擦や蒸れが生じやすいため、水を弾く効果のある撥水性クリームやオイルで皮フを覆い、刺激から守りましょう。

屋外へ出かける際は、季節にかかわらず紫外線対策も欠かせません。高齢者の肌は紫外線の影響を受けやすく、冬でも長時間の散歩や外出時は日焼け止めの使用をおすすめします。

乾燥と紫外線のダブルダメージは肌への負担が大きいため、外出時は日頃からUVケアを習慣化しておくと安心です。

肌を守る際に意識したいポイントは以下のとおりです。

- 保湿剤はローションからクリームの順で塗る

- 乾燥しやすい部分はクリームでしっかりカバーする

- 排泄後のケアは保湿と保護の両方をおこなう

- おむつ使用部位には撥水性クリームを使う

- 外出時は季節を問わず紫外線対策をおこなう

このような保護ケアは一時的な処置ではなく、毎日の習慣として継続することで肌状態の改善につながります。特にベッド上で過ごす時間が長い高齢者にとっては、予防的なスキンケアが肌トラブルの軽減に欠かせません。

洗浄、保湿、保護の一連のケアをルーティン化し、健やかな肌を維持しましょう。

⇩おすすめの商品はこちら⇩

【保湿】保湿全身ローション

【保湿・肌保】スキンバリアクリーム

ピジョンタヒラ総合カタログ 排泄スキンケアの紹介とケアの方法(PDF)

季節別のケアポイント

季節の変化にともなって、肌への影響やトラブルのリスクも大きく変わります。気温や湿度の差が激しい場合は、同じスキンケアを続けていても肌状態が安定しない可能性もあります。

高齢者の皮フは乾燥や刺激に敏感なため、季節ごとの特徴に応じたケアの工夫が大切です。ここでは、肌荒れが増える「冬」「夏」「季節の変わり目」それぞれの時期に意識したいスキンケアのポイントを紹介します。

日々のケアに取り入れ、肌トラブルの予防につなげていきましょう。

冬の乾燥対策

冬は気温と湿度が大きく下がるため、皮フの水分が蒸発しやすく、乾燥によるかゆみやひび割れが起こりやすい季節です。高齢者の皮フはもともと水分や皮脂の分泌量が少なく、バリア機能も低下しているため、冬の乾燥対策は意識したいポイントです。具体的に、次のポイントに気をつけてみてください。

| 乾燥の原因 | 対策のポイント |

| 肌と布団や衣類との摩擦 | ・肌に触れる素材は綿などのやわらかいものを選ぶ ・化学繊維は乾燥した皮フを刺激しやすいため、冬場は避けたほうがよいケースもある |

| 暖房の使用 | ・湿度は40〜70%を目安に保つ ・直接風が当たらないようにする |

| 電気毛布やこたつの使用 | ・温度は低めに設定する ・長時間の使用を控える |

| 冷たい風や乾いた空気 | ・肌の乾燥や冷気による刺激を和らげる ・顔や首元はマスクやマフラーでやさしく保護する |

保湿ケアは、入浴後すぐのタイミングが有効です。皮フに残った水分が蒸発する前に、保湿クリームをたっぷりと塗り、水分を閉じ込めて乾燥を防ぎます。肘、すね、かかとなど乾燥しやすい部位には、重ね塗りをおこなうとしっとり感がより長持ちします。

また、加湿器の活用に加え、濡らしたタオルを部屋に干すだけでも湿度調整に役立つでしょう。

冬の乾燥は放置すると、肌のひび割れやスキンテアなどのリスクにもつながります。日々の丁寧な保湿と環境づくりが、肌トラブルの予防につながります。

夏のあせ・蒸れ対策

夏は高温多湿な環境により、汗や蒸れによる肌トラブルが起こりやすくなります。高齢者は皮フのバリア機能が低下しており、あせもや湿疹が悪化しやすいため、早めのケアが欠かせません。

夏場の保湿は冬と異なり、軽めの仕上がりが適しています。油分の多いクリームではなく、さらっとしたローションタイプを選び、皮フへの負担を減らしましょう。特に入浴後は汗が引いてから保湿をおこなうと、肌がベタつきにくくなります。

下着や寝具には吸湿性・通気性・速乾性に優れた綿や麻などの天然素材を使用すると、汗を効率よく吸収し、ムレによる不快感やかぶれを予防できます。就寝時の汗対策として、通気性のよい寝具選びも重要です。

汗をかいた状態で放置すると、皮フに残った塩分やアンモニアが刺激となり、あせもやかゆみの原因になります。

以下のポイントを意識すると、肌への負担を軽減できるでしょう。

- 衣類は汗をかいたら早めに交換する

- 汗をかいたらすぐやわらかいタオルや清拭シートでふき取る

- ふくときはゴシゴシこすらず、やさしく押さえるようにする

おむつ使用者は、蒸れによる皮フダメージを受けやすい環境にあります。おむつの中は高温多湿になりやすく、尿や便の影響も受けるため、通気性のよい製品を選び、こまめな交換を心がけると肌トラブルを減らせます。

また、外出時は直射日光を避けるために帽子や日傘を使用し、紫外線による火照を防ぎましょう。屋外で長時間過ごす場合は、保冷グッズや風通しのよい服装を取り入れるのも有効です。

首、脇、ひじの裏など汗がたまりやすい部位は、特に意識して清潔を保ちます。肌トラブルを未然に防ぐためにも、日常の工夫が大切です。

季節の変わり目に対する対策

季節の変わり目は、気温や湿度が急激に変動するため、肌のバリア機能が乱れやすくなります。特に春先や秋口は、花粉や黄砂などの外的刺激が増え、肌にかゆみや赤みを引き起こしやすい時期です。こうした環境の変化に対応したスキンケアが求められます。

肌の状態は日々変わるため、保湿剤の種類を調整しながらおこなうケアが重要です。たとえば、肌が乾燥しやすいと感じたら、ローションからクリーム、さらに軟膏へと重厚な保湿剤に切り替えると効果的です。こうした段階的な調整は、肌への負担を抑えつつ必要な水分や油分を補う役割を果たします。

また、季節の変わり目は睡眠不足や自律神経の乱れが起きやすく、これが肌トラブルの原因になるかもしれません。生活リズムを整え、十分な休息をとると、肌の健康を保つ助けになります。

花粉が多い時期には、外出後の洗顔や清拭を習慣にして、肌に付着したアレルゲンをしっかりと落とすと効果的です。やさしい洗浄剤や柔らかいタオルを使い、肌を刺激しないよう注意しながらケアをおこないます。

季節の変わり目に適切なスキンケアを続けると、肌のバリア機能を維持し、かゆみや炎症を予防できます。急激な環境変化に負けない、健康な肌づくりを意識しましょう。

スキンケアを続けるコツ

スキンケアは継続すると効果が現れやすくなりますが、高齢者の介護では忙しさや日々の変化により続けること自体が難しい場合もあります。肌の状態を良好に保つためには、無理なく習慣化する工夫が大切です。

短時間でケアをおこなったり、排泄や入浴といった日常のタイミングに組み込んだりすると続けやすくなるでしょう。また、介護者が高齢者の肌の状態を観察し、変化に気づいたタイミングですぐに対応できれば、トラブルの悪化を防げます。

適切なスキンケアは、肌の健康だけでなく、高齢者の快適な生活にもつながるため、長く続けられる工夫を取り入れていきましょう。

生活の中で習慣化する

スキンケアを続けるためには、生活の中で自然に取り入れやすいタイミングを決めることが大切です。以下のような日常の動作に合わせて習慣化すると、忘れにくくなります。

- 入浴後

- 寝る前のリラックスタイム

- 朝晩の歯磨き後

- 排泄後

また、スキンケア用品はすぐに手に取れる場所に置き、使いやすい状態にしておくと手間が減り、ケアを継続しやすくなります。忙しいときでも無理なくおこなえる簡単なケアを選ぶ工夫も重要です。

高齢者や介護者の負担を減らすために、使用感がよく伸びの良い保湿剤や、時短でおこなえる清拭シートなどを活用するとよいでしょう。

日々の暮らしに無理なく溶け込むケアは、肌の健康維持に役立つだけでなく、本人や介護者のストレス軽減にもつながります。こうした工夫でスキンケアが生活の一部となれば、長期的な肌の健康維持が期待できます。

頼れる人と一緒におこなう

高齢者のスキンケアは、頼れる人と一緒におこなうと、継続しやすくなります。家族や介護者が声かけをおこない、塗り忘れを防ぐ工夫が重要です。定期的な声かけにより、スキンケアが習慣化しやすくなるだけでなく、コミュニケーションの時間としても活用できます。

家族がそばにいれば、ケア中の不安や不快感も軽減され、安心しておこなえます。また、在宅サービスを利用している場合は、介護スタッフや訪問看護師との連携が欠かせません。

皮フの状態や変化を共有しながらケアを進めると、適切に対応できます。専門職にアドバイスをもらいながらスキンケアの質を向上させ、肌トラブルの早期発見・予防につなげていくことが大切です。

家族と専門スタッフが協力し合うことで、安心感が増し、より効果的なスキンケアをおこなえるようになります。

このように、頼れる人と一緒にケアする工夫で、スキンケアが生活の一部になり、長期的な肌の健康維持が期待できるでしょう。

皮フ科医に相談する

保湿をしっかりおこなっても肌の状態が改善せず、かゆみや赤みが長く続く場合は、皮フ科医への相談を検討してみてください。自己判断で市販薬を繰り返し使用すると、かえって症状を悪化させる恐れがあります。

皮フ科医は症状の原因を見極め、適切な治療やスキンケア方法を提案してくれます。これにより、無理なく安全にケアを継続でき、肌の状態が改善するでしょう。また、専門医の助言を受けると、ケアの不安や疑問も解消され、安心感が高まります。

高齢者の肌はデリケートなため、自己流のケアだけでは対応しきれない場合もあります。定期的に皮フ科で診察を受け、トラブルの早期発見や予防に努めてください。

まとめ|毎日のケアで健やかな肌を守り、笑顔あふれる毎日を

高齢者の肌は加齢とともに乾燥しやすく、トラブルが起こりやすい状態になります。毎日の丁寧なスキンケアで、肌のうるおいを保ち、バリア機能を支えていきましょう。季節や環境に合わせた適切なケアを続ける努力で、不快なかゆみや炎症を防ぎ、快適な生活につながります。

家族や介護者と協力し、継続的なスキンケアの習慣化が重要です。心配な時は早めの皮フ科受診を心がけ、適切なアドバイスを受けながら進めることで、健やかな肌を守り、笑顔あふれる毎日を支えられますよ。

【参考文献】

日本看護技術学会誌 Vol. 7,No. 1 PDF P10 Ⅵ.結論/高齢者皮ふに対する合成擬似セラミド含有弱酸性皮ふ洗浄剤の影響について(PDF)

日本フットケア学会雑誌 2019 PDF P1【温湯に浸す】/足の保清に関する生活指導(PDF)

老年看護学 第25巻 第1号 2020.7 PDF P6 Ⅶ 結論/要介護高齢者に対する入浴直後のワセリン塗布による保湿効果持続性の調査(PDF)

大学卒業後、集中治療室や心臓血管病棟などで看護師として14年間勤務。主に、急性期の看護ケアに携わる。現在は、3人の子育てをしながら、医療や介護、看護に関わる記事の執筆や監修を行っている。

Contents

【看護師による在宅介護コラム】

▶vol.01 要介護認定から始める在宅介護の基礎知識~要介護認定の基準や申請方法・在宅介護について~

▶vol.02 【認知症介護】在宅介護のポイント!限界と感じやすい3つの理由も解説

▶vol.03 移乗介助―移乗介助の方法・ポイント・注意点などについて

▶vol.04 介護のおむつ交換の手順!9つの注意点や負担を軽減する方法を解説

▶vol.05 在宅介護でよくある5つの悩みとは?介護疲れの対処法と事例を紹介

▶vol.06 高齢者が眠れない原因とは?在宅介護でモーニングケアが大切な理由と基本手順

▶vol.07 要介護者に口腔ケアをする6つの目的!口腔ケアに必要な用品と手順も詳しく解説

▶vol.08 在宅で注意すべき高齢者の転倒とは?5つの原因と対策をご紹介

▶vol.09 高齢者の脱水症状を防ごう!脱水症状を起こす5つの原因と予防法

▶vol.11 【2025年版】在宅介護をする上での高齢者の防災対策|災害時に直面する課題と今すぐできる備え

▶vol.12 高齢者にスキンケアが必要な3つの理由!肌の特徴とトラブルを防ぐケア方法

▶vol.13 在宅介護における高齢者のむくみ対策!症状別の原因とケア方法を解説

▶vol.14 在宅でできる高齢者向けのレクリエーション全17選!目的と簡単にできるゲームも紹介

【介護コラム】

▶vol.01 初めての在宅介護 基礎知識~在宅介護を始める前に~

▶vol.02 介護と介助の違いとは?介助の種類や方法、失敗しないポイント

▶vol.03 介護用品の選び方|在宅介護に必要なものと選び方のポイント

▶ⅴol.04 入浴介助の手順と注意点、必要な介護用品、入浴介助の方法などについて

▶vol.05 車椅子の選び方・使い方、車椅子の介助方法などについて

▶vol.06 清拭(せいしき)の手順について|全身清拭・部分清拭の注意点とポイント

▶vol.07 在宅介護で看取りをするために必要なこと、準備や心のケアなどについて

▶vol.09 排泄介助(トイレ介助)の手順と注意点とポイントについて

▽商品をお求めの方はこちらから(Amazonブランドストア)▽