第11回 「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその2」

公開日:2025/11/27

介護医療用ベッドの2回目です。医療介護用ベッドには、家具ベッドにはない様々な部品やオプション品があります。それらについて、今回はまとめてみます。

ベッド柵について

重障度によってつける場所が変わる ~不穏による転落防止のためには~

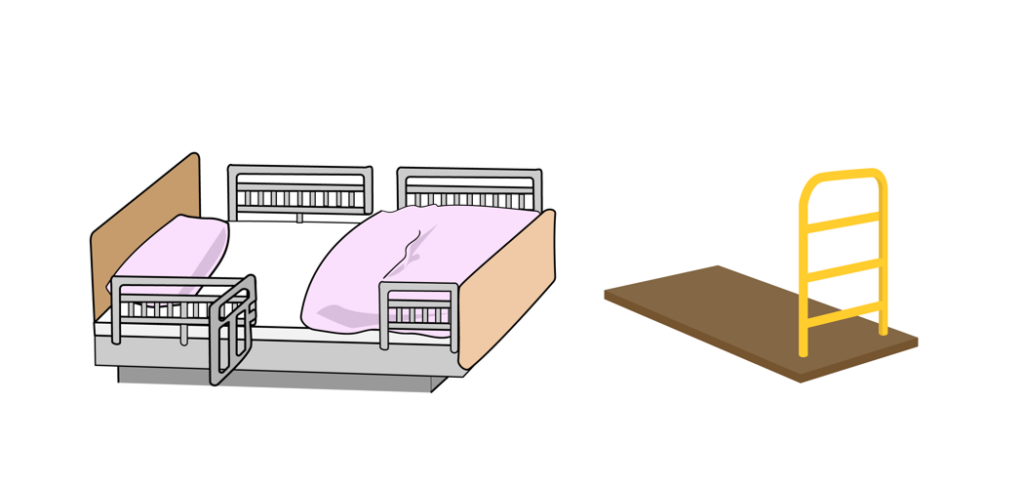

医療介護用ベッドには、ヘッドボード/フットボードという頭側と足元側に板がついている他に、左右に「柵」が差し込みつけられるようになっています。この柵をつける目的は、「布団や身体がベッド脇に落ちてしまうことを防ぐため」です。従って左右の頭側と足元側にベッド柵を計4つつけてしまうとベッド床面が完全にベッド柵に囲まれてしまい「檻」のようになってしまいます。

病院や介護施設ではそのような使い方は、「身体拘束/抑制」として原則禁止されています。しかし介護力に制限がある在宅介護の場面では、本人さまの認知症状と合わせどうしても安全が確保できない場合には、「家族さまがベッド柵を4本使う」ことは絶対いけないこと!とは言い切れません。本当に不穏な状態の方は、ベッド柵を「乗り越えて」ベッド脇に転落してしまう事もあります。メーカーによってはベッド柵の「高さ」の種類があり、低・中・高が選べることもあります。「転落防止~安全確保」のためには高いベッド柵を準備した方が良いでしょう。

重障度によってつける場所が変わる ~ベッド上で動けない寝たきりの方には~

逆にベッド上で臥床しながらほとんど身体を動かすことのない「寝たきりレベル」の方は、本人さまが転落する危険はほぼ無く、布団のずり落ち防止がベッド柵の利用目的となります。その際のベッド柵は「足元側」につける事となります。まったく体動が無いのであればベッド柵がなくても布団は落ちないかもしれませんが、かけ布団の左右がベッド柵で挟まれることで本人さまにかかる布団の「重さ」が軽減されますから、やはりつけた方が良いでしょう。

重障度によってつける場所が変わる ~ベッド上で寝返り/起き上がりしたい方には~

障害がそれほど重度ではなくベッド上で寝返りや起き上がりしたい方の場合には、足元側にベッド柵をつけてしまうと寝返り/起き上がりがしにくくなってしまいます。寝返りする際にベッド柵が頭側につけてあれば、ベッド柵を寝返る際の「手すり」代わりにつかむことができます。(ベッド柵はあくまで“手すりではない”ので本来はそのような使い方は好ましくないのですが、ぎりぎり許容範囲でしょうか?)

また、ベッド上で起き上がりたい方は、多くの方の場合に「まず横向き(側臥位)になり、両足の膝から先をベッド脇に垂らし下す」という動きが生じます。最初に膝から先(下腿)を垂らし下してから上半身を起こすのですね。ところがベッド柵が足元側についていると足をベッド脇に垂らし下すことができません。したがってベッド上で自力で寝返ったり起き上がりたい方は、ベッド柵は頭側につけるのが良い、となります。

ただしベッド柵を頭側につけて足元側を開けてしまうと、布団がずり落ちで困る、ということが起こる事があります。その際には、ベッド柵を差し込む穴の、いちばん足元側の穴に棒を一本差し込み立てれば布団のずり落ちを抑えてくれます。それ用のメーカー専用オプション品は無いようです。柵穴に差し込むのにちょうど良い太さのガス管などを目立つように十分な長さで立てて、また危険がないように棒の上端を布でくるむなどしてあげてください。

ベッド柵は「手すり」ではない!危険です

上で「本来ベッド手すりは手すりではない」と書きました。寝返りの際にちょっとつかむくらいは許容範囲かもしれませんが、特に「立ち上がる時」や「ベッド脇を歩く時」にベッド柵を手すり代わりに使ってはいけません。そのような使い方をするとベッド柵や差し込み取り付け部に体重がかかってしまいますが、そもそもそのための強度がありません。ベッド柵を起立歩行時の手すり代わりに使うことは、大変に「危険」です。そのような必要がある場合には、以下のような専用の機器を準備しましょう。

「移動用バー」「L字バー」について

ベッドに腰かけた姿勢から起立したい方のために、「移動用バー」や「L字バー」と呼ばれる専用のオプション品があります。ベッドの頭側から足元側にまっすぐに伸びるベッド柵の途中から、直角に曲がる形になります。ベッドから直角につかまるところ(手すり)が確保されるので、ベッドからの立ち座りが大変に楽になります。しっかり力がかかりますから、ベッドフレームへの取り付けもしっかり固定されます。私自身はベッドから自力で立ち座りする方には、原則すべての方にこのオプション手すりをつけてあげるべき、と考えています。

ただし、「ベッドから直角に伸びる手すりの長さ」は30㎝程度しかありません。立ち上がりやすいちょうど良い高さにしてあってもそこから立ち上がるのに苦労するような方の場合には、30㎝では少し短すぎることがあります。(やっと立ち上がれる、という方ほど、立ち上がる際に上半身を深くお辞儀して手を大きく前方に伸ばしたいため)その際には、ちょうど良い場所にしっかりつかめる手すりをセットできる「床置き手すり」(床に敷かれ置かれる金属板から手すりが立ち上がっている)や「天井~床つっぱり手すり」(天井と床の間に2本のつっぱり棒を立て、その間に手すりを渡す)などで安全安楽に動ける環境を準備してあげましょう。

エアマットについて

逆に重度障害の寝たきりレベルの方がベッドと合わせて使うことが多いのが「エアマット」です。エアマットは褥瘡(床ずれ)を予防~治療するための「医療機器」ですが、介護保険制度において在宅療養者は「月ごとレンタル」で利用することができます。在宅療養場面でエアマットが使われる事の少なかった頃には「骨まで見えてしまっている褥瘡」が時に見られ、大変悲惨に感じられたものです。エアマットが当たり前に在宅で使われるようになって、そのような悲惨な褥瘡はすっかり見られなくなりました。それほどにエアマットの褥瘡予防~治療効果は高いのです。その一点だけでも、私は介護保険制度が施行されて「良かった」と心から思えます。

ただし、エアマットにも「欠点~副作用」があります。それは『エアマットに臥位で寝続けていると、どんどん身体(筋肉)が硬く強張っていき、拘縮(関節がかたまり動かなくなる)が悪化していく』ということです。業界関係者の間では「エアマット症候群」という言葉が使われているくらいです。これはフカフカに柔らかいエアマットに臥床し続ければ当然に起きてしまう、ある意味正常な身体の反応でもあるのです。フカフカに柔らかいベッドの上に寝かさた身体は、逆に言うとしっかりと床面に支えられる、ということがありません。(しっかり支えてしまっては、そこに褥瘡の原因となる“圧”が発生してしまいます)しっかりと支えられない身体は、むしろカチッと硬くなって安定を得ようとするのです。(トレーニングルームでバランスボールに腰かけた時のことをイメージたら分かりやすいかと思います)

そうは言ってもエアマットを使わなければ褥瘡ができてしまいます。ではどうすれば良いのでしょう?その解決策の一つがクッション等による「臥位ポジショニング」のケアなのですが、これはいつか「介護技術」のことをお話するときに詳しく説明しましょう。

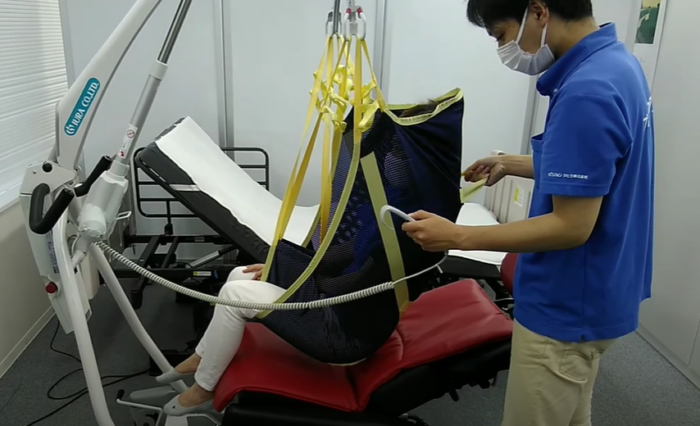

リフト装置について

ベッドと車椅子の間を移乗する際に使う「リフト装置」とは、天井方向に上下するハンガーで座った姿勢になるようにシートで包みこまれた身体を吊り上げ、上下左右に移動して任意のところに下りることができる、というものです。本人さまの重さを全て機械が担ってくれるため、介護者さまは非常に楽です。欧米では医療機関や介護施設で広く使われているそうですが、日本ではようやく普及しだしてきている、という状況です。

身体障害が重度でベッド~車椅子間移乗にも全介助が必要な方の場合、介護力に制限のある在宅介護場面ではどうしても「寝かせっぱなし」にならざるを得ない、という面が確かにあります。でも、重度な寝たきり者さまでも大抵の方は「車椅子に座っていることはできる」ものです。座っていられる方を寝かせっぱなしにして過ごしていれば、本人さまの障害はますます重度化し、新たな疾病も次々に起きてきがちです。ですから日本でもリフト装置がより普及して、より健康に過ごす要介護高齢者さまが増えることを願っています。

日本でリフト装置がなかなか普及してこなかった理由の一つに、「機械で人を吊り上げるなんて、非人間的!」といった介護者側の感情/思い込みがありました。しかし実際には、無理に人の力で強引/乱暴に移乗させられるよりもリフト装置にゆっくり吊られた方が、本人さまもはるかに快適なのです。さらに特に在宅療養場面で使われにくい理由の一つに「機械全体が大がかりである」という点が挙げられます。

リフト装置にはいくつかタイプがあり、「天井走行式」「やぐら式」「床走行式」「支柱式」などがあります。利用者さまを吊ったハンガーが移動する際の形式の違いです。天井走行式はハンガーが移動するレールがあらかじめ天井に組み込まれている形で建築設計時から組み込むことになります。やぐら式とはベッドの上方にベッドを大きく跨ぐようにやぐらを組んでやぐらの横レールをベッドに対して左右にハンガーが移動する形です。床走行式とは、リフト装置全体が床の上を動くことができるタイプでしっかりとした下腿床面でないと使えません。いずれも在宅療養場面では使いにくい対応です。そこで在宅療養場面では「支柱式リフト」をお勧めしたいと思います。ベッドの四隅のうち、頭側の移乗する側の隅の近くに天井まで届きそうなしっかりとした支柱を立て支柱の上端に「“く”の字」が横になったような可動部品が付いていて、その先端でハンガーが上下する、というものです。設置面積が少なくて済み使わないときは“く”の字部品を折りたたんで小さくしまっておくことも可能です。利用範囲がベッドとベッド脇に置かれた車椅子の間のみ、となりますが、在宅療養場面ではそれで充分、とも言えます。

最後に、座った姿勢に本人さまを包み込むスリングシートにもいくつかタイプがあります。一番使われているのは「脚分離型スリングシート」というタイプですが、これはベッドに臥床している時も車椅子に座っている時も、『身体の下に敷きっぱなしにしていてはいけない』タイプです。つまり、リフト装置を使う時に身体の下に敷き込み、移乗が終わったら身体の下から引き抜き外さなければいけません。(つまり、複数の方に使いまわせます)リフト装置の普及が進まない理由の一つが、このスリングシートの付け外しの面倒さ、があげられます。在宅療養者様の場合にはその方しか使わないのですから、車椅子に座っている時に敷きっぱなしにしておいて良い「シート型スリングシート」の利用をお勧めします。シートの付け外しの負担が半減できます。(メーカーさんはベッド上でも敷きっぱなしにしておくことは禁止、とされていますが、皮膚状態や健康状態が良好な方はベッド上でも敷き込んだまま、という方もいらっしゃるようです。)脚分離型は左右の大腿に正しくシートを当て込むことが必要ですが、シート型は大きな一枚布の形ですので身体に合わせることもより簡単です。

移乗用リフト使用例 紹介

大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)

1962年新潟県生まれ。

急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。

現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。

Contents

- 第1回 「はじめまして」

- 第2回 「在宅療養介護生活で大切にしたいこと」

- 第3回 「まだ自立レベルでお元気な方」

- 第4回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方」

- 第5回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方 その2」

- 第6回 「実用的には歩けず移動は車椅子だが、自力で立って車椅子へ移る、トイレが自分でできる方」

- 第7回 「介助を受ければ立てる方」

- 第8回 「全介助でも立位は取れない方」

- 第9回 「四肢の変形拘縮があり寝たきりレベルの方」

- 第10回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその1」

- 第11回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその2」

- 第12回「在宅介護で使う福祉用具②車椅子その1」