在宅でできる高齢者向けのレクリエーション全17選!目的と簡単にできるゲームも紹介

公開日:2025/10/28

在宅で高齢者を介護しているご家族は「一人で過ごすことが多くなって、話すことが少なくなってきた」「外出は難しいけど、楽しみを作ってあげたい」「何か家でもできることはないかな」と感じることはありませんか。

道具や人数が揃わなくても、ちょっとした工夫で心身のリハビリになる「おうちレク」はたくさんあります。

この記事では、高齢者がレクリエーションをおこなう目的から、在宅でも簡単にできる具体的な運動・脳トレを17種類ご紹介します。どれも準備が少なく、介護者も一緒に楽しめる内容ばかりです。レクリエーションを通して、「身体を動かす」だけでなく「笑顔や会話を引き出す時間」を作れるでしょう。

高齢者がレクリエーションをする目的

厚生労働省の令和5年度介護保険事業報告(年報)によると、令和6年3月末時点で要介護・要支援の認定を受けた高齢者は708.3万人にのぼり、増加傾向が続いています。

こうした状況から、身体機能や認知機能の低下を防ぎ、高齢者の生活の質を保つ取り組みが求められています。

その一つとして注目されているのが、楽しみながら心身の健康を支えるレクリエーションです。ここでは、高齢者がレクリエーションをおこなう主な目的を5つにわけて解説します。

身体機能の維持・向上

年齢を重ねると、筋力やバランス感覚が落ちやすくなります。椅子に座ったままできる簡単な体操や、タオルを使ったストレッチなど、無理のない範囲で身体を動かすことが大切です。

毎日少しずつでも体操やストレッチを続けると、転倒予防や姿勢の安定につながるだけでなく、運動を通じて気持ちも前向きになります。さらに、ご家族や友人と一緒に取り組むと、コミュニケーションも増えて楽しみながら身体機能を維持できます。

認知能力への刺激

脳を使う活動や手先を動かす作業は、認知機能の維持・向上に役立ちます。例えば、以下のような活動を通して「考える」「覚える」時間を増やすのがおすすめです。

- 計算や数字パズルで考える力を鍛える

- しりとりや言葉遊びで記憶力を使う

- 折り紙や塗り絵で手先の器用さや集中力を高める

- 簡単なクイズやゲームで判断力を養う

- 趣味や手作り活動で創造力を刺激する

高齢者向けレクリエーションでは、クイズや簡単なゲーム、いわゆる「脳トレ」を取り入れると良いでしょう。継続的におこなうと認知機能の低下予防が期待できます。

他者とのコミュニケーション

人との会話や笑顔のやり取りは、心の健康を保つうえで重要です。ご家族や近所の方と一緒に簡単なゲームをしたり、昔話を聞いたりするだけでも、気持ちが明るくなります。

高齢になると、身体機能や意欲の低下から、他者との交流を楽しめなくなる方も増えます。そのため、レクリエーションを通じて交流する機会には意味があるのです。

また、誰かと関わる時間を持つことで孤独感が軽減され、安心感や社会性も育まれます。「ありがとう」「嬉しいね」といった何気ない言葉のやり取りが、日々の元気の源になり、生活に張りが生まれます。

気分転換

毎日の生活の中で、少し違う行動をするだけでも気分が変わります。好きな音楽を聴いたり、塗り絵やガーデニングをしたりして「楽しい」と思える時間を作りましょう。

レクリエーションは気分転換だけでなく、ストレスの軽減にもつながります。介助者が一緒に笑いながら取り組むと、心も身体もリラックスできます。

QOLの向上

レクリエーションは、楽しみながら身体を動かし、高齢者のQOL(生活の質)を高める大切な時間です。次のような体験が日々の生活に活力を与えます。

- 自分の力で何かをやり遂げる達成感

- 人と笑い合う喜びや場が盛り上がる一体感

- 誰かと一緒に過ごし生まれるつながり

これらの積み重ねが、心の充実感や生きがいを育てます。また、無理のない範囲で取り組むと「自分にもできる」という自信が芽生え、生活も前向きになるでしょう。

高齢者のレクリエーションの種類

高齢者のレクリエーションには、身体を動かすもの・頭を使うもの・感覚を刺激するものなどさまざまな種類があります。その日の体調や気分に合わせて選ぶと、無理なく楽しめるでしょう。

ここでは、レクリエーションの種類について解説します。

身体を動かすレクリエーション

身体を使ったレクリエーションは、全身の筋肉や関節を動かすため、転倒予防や日常生活動作(ADL)の維持に役立ちます。室内でもできる軽い体操やボール運動、リズムに合わせた動きなど、無理のない範囲で身体を動かしましょう。

足腰を中心に動かすと、歩行や立ち上がりがスムーズになり、生活の自立度が上がります。運動後には血流が良くなり、心も身体もリフレッシュできます。

座ってできるレクリエーション

立ち上がるのが難しい方でも、座ったまま楽しめるレクリエーションがあります。指先を使った折り紙や塗り絵、手拍子リズム遊びなどが代表的です。

座ったままおこなうので、転倒リスクを抑えながら、上半身や手先を動かす良い刺激になります。

脳を使うレクリエーション

脳を使うレクリエーションは、認知症予防や集中力アップに効果的です。しりとり・クロスワード・間違い探し・都道府県クイズなど、日常で楽しめるものがたくさんあります。

難しすぎないレベルから始めるのがポイントです。できたときの達成感が自信になり、前向きな気持ちを保てます。

視覚を刺激するレクリエーション

視覚を使うレクリエーションは、脳の活性化に役立ちます。季節の花を眺める、写真アルバムを見ながら会話を楽しむのもおすすめです。

見て感じる刺激が、記憶を呼び起こしたり、感情を豊かにしたりします。美しいものを一緒に見る時間は、心の癒しにもつながります。

聴覚を刺激するレクリエーション

音や音楽を取り入れたレクリエーションは、心を落ち着かせたり懐かしい記憶を呼び起こしたりする効果があります。

昔の歌を一緒に歌ったり、リズムに合わせて手拍子をしたりするだけでも楽しい時間になります。リズム体操や楽器を使うのもおすすめです。耳からの刺激は、気分の安定やコミュニケーションのきっかけにもなります。

高齢者が在宅でできるレクリエーション例【身体を動かす】

在宅で楽しめる身体を動かすレクリエーションには、手軽な運動、ゲーム感覚で取り組める動きなどがあります。ここでは、高齢者が無理なく安全に体を動かせる具体的な方法を紹介します。

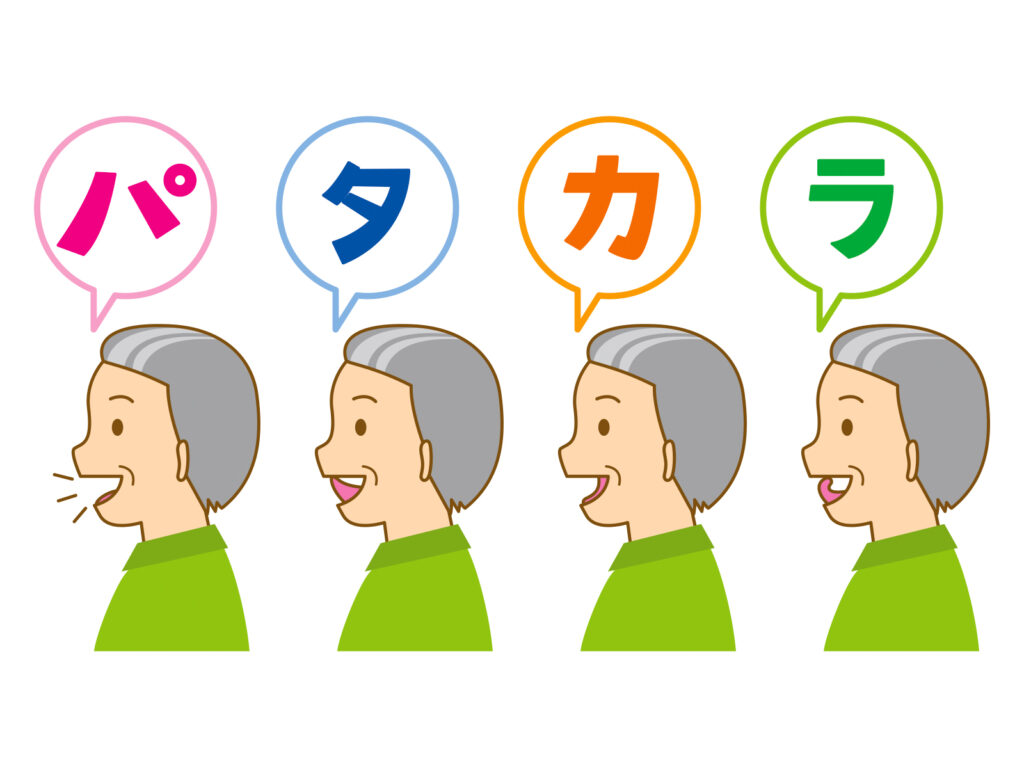

パタカラ体操

パタカラ体操は「パ・タ・カ・ラ」と声を出しながら口の筋肉を動かす体操です。唇や舌の運動になり、口の筋肉の維持や滑舌の改善にも役立つため、食事や会話がスムーズになります。

椅子に座ったままおこなえるので、転倒の心配なく毎日取り入れられます。声の大きさや回数は体調に合わせて調整可能です。

口の乾燥が気になる方は、あらかじめ「口腔保湿ジェル」で潤すと、動きが滑らかになり、急な口の開閉による口腔の傷を防げます。

毎日の習慣として短時間おこなうだけでも、食事や会話のしやすさを実感するはずです。

⇩おすすめの商品はこちら⇩

折り紙

折り紙は、指先や手首を使い、形を折るため、手の運動や集中力を養えます。季節の花や好きな動物などを折ると楽しみながら制作でき、完成した作品を飾る楽しみもあります。

難しい形は簡単にアレンジし、体力や集中力に自信がない高齢者でも挑戦が可能です。指先の動きに加えて、折る順番や色の選び方を考えるため、脳も刺激されます。

作った作品を眺めると生活に彩りが加わり、気持ちも前向きになります。短時間で取り入れやすく、気分転換や指先の運動を同時におこなえる活動です。

じゃんけん

じゃんけんは手を出すタイミングを判断するだけでなく、瞬間的な反応力や身体の動きを刺激します。簡単にできるため、日常生活の合間に取り入れやすく、気分転換としても有効です。

動きのスピードを意識すると、手や腕の筋力・判断力・神経の働きが鍛えられます。また、時にはわざと負ける「後出しじゃんけん」を取り入れると、相手の動きを観察する力や柔軟な対応力も養えます。

日常のちょっとした時間に取り入れると、身体を動かす楽しさを感じながら、反応力や判断力をバランスよく高められるでしょう。

手遊び歌

手遊び歌は、歌に合わせて手や指を動かすレクリエーションで、脳と身体の協調性を高められます。懐かしい曲を使えば回想法としての効果も期待でき、家で高齢者と一緒に楽しむ際の気分転換にもおすすめです。

【活動の例】

- 介助者が進行役となり、歌と動きを説明する

- 高齢者も一緒に歌詞に合わせて手や指を動かす

- 徐々にテンポを上げ、動きを複雑にして遊ぶ

動作は無理のない範囲で調整でき、体力に不安がある方も安心して参加できます。歌詞や動きを大きく表示したポスターやカードを使うと、視力や聴力に不安がある場合も取り組みやすくなるでしょう。

頭と手を使ったトレーニングになり、集中力や記憶力の維持にもつながります。

タオル体操

タオル体操は、タオルを引っ張ったり伸ばしたりする簡単な動作で、肩や腕、背中の筋肉をほぐします。血流を促し、柔軟性を保つ効果があるのです。

タオルの引き具合や回数は体調に合わせて調整でき、筋肉をゆっくり伸ばす運動で肩こりやこわばりを和らげられます。さらに、足の指をタオルでたぐり寄せる運動など、タオルはいろいろな部位の運動に活用できます。日常の習慣として毎日少しずつおこなうと、体の動きや姿勢の改善に役立ち、身体の軽さを感じられます 。

思い出年表ゲーム

思い出年表ゲームは、自分のこれまでの人生や思い出を時系列に整理して、図や表にまとめるレクリエーションです。単なる振り返りだけでなく、記憶をたどる過程で脳に適度な刺激を与え、思考力や記憶力の維持にも役立ちます。

具体的には、幼少期から現在までの出来事を思い出し、写真や絵、簡単な文章で年表に書き込んでいきます。達成感を味わえるだけでなく、過去の経験を確認しながらこれからの目標や人生設計を考えるきっかけにもなるでしょう。

時間や場所を選ばず机の上で少しずつ作業できるため、在宅でも無理なく取り組めます。思い出を整理すると自己理解が深まり、新たな生きがいを見つけるヒントとしても活用できるでしょう。

高齢者が在宅でできるレクリエーション例【脳トレ】

ここでは、在宅でおこなえる脳トレの具体例を紹介します。毎日の生活に取り入れて、考える力を鍛えましょう。

計算問題

計算問題は、足し算や引き算などの簡単な計算を楽しみながらおこなうゲームで、頭の働きを刺激し、日常で必要な計算力を維持できます。認知機能の低下を予防したい方や、脳を活性化させたい方におすすめです。介助者が進行役となってサポートしながら取り組むと安心です。

【活動の例】

- 介助者が簡単な計算式を提示する

- 高齢者は頭の中で答えを出し、声に出したり紙に書いたりする

- 正解したらポイントを付与する

- 徐々に問題の難易度を上げて挑戦する

さらに、時間制限を設けたり、家族対抗でおこなったりすると楽しさや集中力もアップします。視力に不安がある場合は、大きめの数字カードを用意すると安心です。

短時間でも毎日取り組むと、計算力だけでなく集中力や記憶力も鍛えられ、日常生活でも役立ちます。

しりとり

しりとりは、言葉を思い出しつなげるレクリエーションで、記憶力や発想力を鍛えられます。簡単な言葉から始め、徐々に長い言葉や難しい言葉に挑戦すると脳の刺激が増えるでしょう。

声に出すと発声練習にもなり、会話力の向上も期待できます。紙に書きながらおこなうと、視覚と手の運動も加わり、脳全体を使ったトレーニングになります。日常のちょっとした時間でも手軽に取り入れられる脳活性化の活動です。

あるなしクイズ

「〇〇にはあって、□□にはない」という形式のあるなしクイズは、ホワイトボードを使った在宅レクリエーションにぴったりです。考える力や判断力を刺激しながら、視覚や手の動きも同時に使えるため、脳の活性化にもつながります。

介助者が進行役になってサポートすると、安心して取り組めます。

【活動の例】

- ホワイトボードに縦線を1本引き、左上に「ある」、右上に「ない」と書く

- 「〇〇にはあって、□□にはない」といいながら、単語を順にホワイトボードに書き込む

- 最初は少し難しい問題から始め、徐々に簡単な問題にする

- 答えがわかったら声で伝える

クイズ中はヒントを少しずつ出して、考える楽しさを感じられるようにすると良いでしょう。高齢者は間違いを恥ずかしいと感じやすいため、不正解を強調せず、正解にたどり着く過程を楽しむ配慮が大切です。

短時間でも気軽に取り入れられ、頭を使う刺激としておすすめのレクリエーションです。

47都道府県ゲーム

47都道府県ゲームは、日本の都道府県名を思い出したり、ヒントをもとに当てたりするレクリエーションです。都道府県にまつわるエピソードや特徴を話題にすると会話が生まれ、記憶の回想や脳の活性化にもつながります。

介助者が進行役となって、無理のないペースで楽しむのがおすすめです。事前に都道府県の情報を調べておくと、正確でわかりやすいヒントを出せます。

短時間でも気軽に取り入れられ、知識の再確認や記憶力の維持に役立ちます。また、思い出話や旅行経験を語り合うきっかけにもなるでしょう。

なぞなぞ

なぞなぞは、答えを考える過程で柔軟な思考力や想像力を刺激します。簡単なものから始め、徐々に難易度を上げ脳に負荷をかけ、記憶力や判断力の維持にも役立ちます。

紙に書いたり、口頭で出題したりすることで、読む力や聞く力も鍛えられます。考える楽しさを体験しながら脳を活性化できるでしょう。

間違い探し

間違い探しは、絵や写真の中から微妙な違いを見つけるため、集中力や観察力を高められます。介護者が進行役を務め、ヒントを出してサポートしながらおこなうと、会話も生まれ、楽しく脳を刺激できます。

目でよく確認しながら手で印をつける作業を加えると、手先の運動にもなり、日常生活での動作の維持にも役立つのです。

視力に不安がある方には、絵や写真を拡大コピーすると取り組みやすくなります。空いた時間に気軽に楽しめ、発見の喜びを味わいながら、脳と手先のトレーニングを介護者と一緒におこなえます。

高齢者が在宅でできるレクリエーション例【言葉選び】

ここでは、言葉を使った活動に特化して、高齢者が在宅で楽しみながら脳を活性化できるレクリエーションを紹介します。

古今東西ゲーム

古今東西ゲームでは、テーマに沿った言葉を順番に答えていきます。発想力や記憶力を自然に刺激でき、会話のきっかけにもなります。

【活動の例】

- 家族でお題を決める(例:フルーツの名前、昔の歌手、映画のタイトルなど)

- 1人目から順番に、お題に沿った言葉を発表する

- 前の人と同じ言葉をいわないように注意しながら続ける

- 制限時間を設けて、間違えたら交代するなど工夫するとより盛り上がる

お題は、高齢者がイメージしやすいものを選ぶと参加しやすく、会話や回想のきっかけにもなります。ご家族みんなで競えば、脳を使う刺激となり、笑顔の時間を増やすレクリエーションとしておすすめです。

犬・猫トレーニング

犬・猫トレーニングは、介護者がいった動物の名前に合わせて、その鳴き声を答えるシンプルな言葉遊びです。笑いながらできるレクリエーションです。

【活動の例】

- 介助者が「犬」「猫」などの動物の名前をはっきり伝える

- 高齢者は、その動物の鳴き声を答える(例:犬→ワンワン、猫→ニャー、牛→モーモー、カエル→ゲロゲロ、ニワトリ→コケコッコー)

- 正しい鳴き声が答えられたら次の動物に進む

- 制限時間を設けて、交互に答える順番を決めると盛り上がる

介助者と一緒に声を出して楽しむと、口の運動や反応力のトレーニングにもなり、コミュニケーションの時間としてもおすすめです。

歌詞リレー

歌詞リレーは、介助者が高齢者と順番に歌を歌い、歌詞をつないでいくレクリエーションです。歌詞を覚える記憶力を刺激できるほか、歌に合わせて音楽を楽しむ感覚を養えます。「昭和のヒット曲」「季節の歌」「動物に関する歌」など、テーマを決めるとより盛り上がるでしょう。

【活動の例】

- 事前に歌う曲をいくつか決める(高齢者が馴染みやすい歌や簡単な童謡がおすすめ)

- 最初の人が歌い出し、次の人がその歌詞の続きを歌う

- 順番にリレー形式で歌う

- 歌詞を間違えて詰まった場合は、介助者が助け舟を出しながら進める

短時間でも取り入れやすく、声を出すため口の運動やリズム感の維持にも役立ちます。楽しく歌いながら、脳と体を刺激できるレクリエーションです。

クロスワードパズル

クロスワードパズルは、縦横に並んだマス目に言葉を当てはめていきます。語彙力や記憶力、推理力を刺激でき、認知機能の維持にも役立ちます。日常のちょっとした時間に取り入れやすく、会話を交えられる点も魅力です。

難易度は高齢者の能力に合わせて調整しましょう。簡単な単語から始め、慣れてきたら少しずつ難しい単語に挑戦するのがおすすめです。視力に不安がある方には、大きめの文字で印刷したシートを使うと参加しやすくなります。

介助者と一緒に楽しく取り組むことで、言葉遊びを通じた脳の活性化が期待できます。

高齢者がデイサービスでできるレクリエーション例

デイサービスでは、高齢者が体や頭を使いながら楽しめるレクリエーションが多く取り入れられています。ここでは、手軽に準備できる活動や、集中力・協調性を養える活動を紹介します。

伝言ゲーム

伝言ゲームは、決められたお題を順番に次の人へ伝え、最後まで正確に伝わるかを楽しむレクリエーションです。聴覚や記憶力を使うため、脳の活性化に役立ち、参加者同士のコミュニケーション力も高められます。

【活動の例】

- 参加者を円形や一直線に並べる

- 最初の人にお題を伝え、順番に次の人へ伝える

- 最後の人まで伝わった内容を元のお題と比べ、正確さを確認する

耳の聞こえに不安がある高齢者がいる場合は、ジェスチャーや文字を補助として取り入れると安心です。また、より楽しみやすくするために、家庭で手軽に使える「もしもしフォン」を活用すると良いでしょう。

音声をクリアに伝えられるため、高齢者でも聞き取りやすく、伝言ゲームの盛り上がりが増します。

⇩おすすめの商品はこちら⇩

文字シャッフルゲーム

文字シャッフルゲームは、バラバラになった文字を正しい順番に並べて単語を完成させます。語彙力や記憶力を使うため、脳の活性化に役立ちます。手軽に楽しめるため、高齢者との在宅レクリエーションにもおすすめです。

【活動の例】

- ホワイトボードや紙に、正解となる単語の文字をランダムに並べる

- 参加者は文字を並び替え、正しい単語を完成させる

- 正解となる単語を複数用意すると、より難易度が上がる

- 参加者が悩んでいる場合は、ヒントを出してサポートする

事前にヒントや答えの候補を準備しておくと、スムーズに進行でき、達成感を味わいながら楽しめます。

イントロクイズ

イントロクイズは、曲の冒頭部分を聴いて曲名を当てるゲームです。聴覚や記憶力を使うため、脳の活性化に役立ちます。懐かしい曲を選ぶと、回想法としての効果も期待でき、在宅レクリエーションにもおすすめです。

【活動の例】

- 進行役が曲のイントロ部分を数秒間流す

- 参加者は曲名を当てる

- 最初に正解した人に得点を付ける

- 正解後は全員でその曲を歌って楽しむ

参加者の年代や好みに合わせて曲を選ぶ点がポイントです。難易度はイントロの長さを調整したり、3択クイズ形式にしたりするなど工夫できます。聴力に不安がある方には、音量を適切に調整しておこないましょう。

手芸・工作

手芸や工作は、ハサミやのり、色紙などを使って物を作る活動で、手先の器用さや集中力を高められます。色や形を選ぶ楽しさに加え、完成した作品を見られるため満足感も得られ、認知機能や創造力の維持に役立ちます。

また、手芸や工作をおこなう際には、作業のしやすさや安全性にも配慮が必要です。たとえば、昇降機能付きテーブルを使うと、座ったままでも作業しやすく、参加者の体格や姿勢に合わせて高さを調整できます。

このテーブルは、主に施設や団体向けの商品ですが、一人ひとりに合わせて個別にテーブルの高さを簡単に調整できるので、食事の際だけでなく複数人での工作活動を安全かつ快適におこなう環境作りにも役立ちます。

⇩おすすめの商品はこちら⇩

新聞紙戻しゲーム

新聞紙戻しゲームは、丸めた新聞紙を足の指や足の裏を使って広げるレクリエーションで、参加者同士で速さを競いながら楽しめます。足の細かい動きを使うため、太ももや腹筋の運動になり、身体機能の維持や向上にも役立つでしょう。

【活動の例】

- 丸めた新聞紙を用意し、床に置く

- 参加者は足の指や裏を使って新聞紙を広げていく

- 最初に新聞紙を広げ終えた人を勝者とする

競争形式にすると、自然と盛り上がり、楽しみながら身体を動かせます。在宅レクリエーションとして取り入れる場合も、少人数で安全に配慮しながらおこなうと効果的です。

ボウリング

ボウリングは幅広い年代で楽しめるレクリエーションで、高齢者向けに工夫すれば安全に取り入れられます。手と目の協調性を高め、バランス感覚や集中力を養うのに効果的です。また、チーム対抗戦にすると、グループの団結力や競争心も刺激されます。

【活動の例】

- ピンを三角形に並べる

- 決められた位置から軽量ボールを転がす

- 1人3回まで投球し、倒したピンの数を記録する

- 全員終了後、得点を比較して表彰する

安全に楽しむため、投球距離を短くしたり、ピンの代わりに安定させたペットボトルを使ったりすると安心です。身体能力に応じて回数や距離を調整すれば、誰でも参加しやすくなります。

レクリエーションをおこなう際に介助者の注意点と心がけること

ここでは、高齢者とレクリエーションをおこなう際に、介助者が意識すべきポイントや注意点をまとめています。安全で楽しい時間になるように を提供するための基本的な心がけを押さえましょう。

高齢者の体調確認をおこなう

高齢者とレクリエーションをおこなう際は、まず顔色や表情、呼吸の様子を観察して体調を確認しましょう。

具体的には、コントロールされていない心疾患や不整脈がある、収縮期血圧が180mmHg以上ある、急性期の関節痛があるといった場合にはレクレーションをおこなう前に、かかりつけ医に相談しましょう。

安全に配慮する

高齢者向けレクリエーションでは、安全への配慮が最優先です。運動系では転倒防止のため環境を整え、介助者が適切に見守ります。

また、普段と違う疲れや不調のサインがあれば、無理に参加させず休憩を促すなど、体調に合わせておこなうことが、レクレーションを安全におこなうためには欠かせません。

笑顔で明るく声かけをおこなう

声をかける側の態度も大切です。笑顔で明るく接することで、安心感や楽しさが伝わり、取り組む気持ちを引き出せます。

声ははっきりと、聞き取りやすい大きさで話すと良いでしょう。過度に騒がしくせず、相手の表情や反応を見ながら、適度な明るさで取り組む工夫が重要です。

強要しない

在宅で高齢者とレクリエーションをおこなう際、無理に参加させる必要はありません。嫌なことを無理にさせてもストレスになるだけです。相手の意思を尊重し、やりたいことやできることを優先する必要があります。

希望に合わせて工夫し、楽しみながら取り組める環境を整えましょう。

ぺースに合わせる

在宅で高齢者とレクリエーションをおこなう際は、体力や認知力の差を考慮することが大切です。無理に急がせず、ゆっくり丁寧に進めると、安心して取り組めます。

疲れた様子があれば適宜休憩をはさみ、本人のペースに合わせておこなうと、無理なく楽しめる環境づくりにつながります。

高齢者への敬意を忘れない

在宅で高齢者とレクリエーションをおこなう際、和やかな雰囲気作りは大切ですが、敬意を忘れてはいけません。言葉遣いや態度に配慮し、マナーを守って接することで、安心して楽しめる時間になります。

不快に感じさせないよう注意することが、レクレーションを楽しめるようにするためには不可欠です。

介助者も楽しむ

レクリエーションでは、サポートする側がまず楽しむことが大切です。介助者が笑顔で取り組めば、自然と場の雰囲気が和み、高齢者も安心して楽しめるようになるでしょう。

在宅でもレクリエーションを楽しめる!注意点を踏まえて安全におこなおう

色々とご紹介してきましたが、無理にレクリエーションを行う必要はありません。会話をしていく中で、少し脳トレに挑戦してみたり、懐かしい歌を歌ったり、身体をうごかしてみたりと、その方に合わせて好きなことが見つかるきっかけになれれば幸いです。

在宅で高齢者とレクリエーションをおこなう場合でも、少しの工夫で楽しく充実した時間を過ごせます。大切なのは、安全面や体調に十分配慮し、無理のない範囲で進める工夫です。

声かけは明るく笑顔でおこない、本人の意志やペースを尊重する姿勢を持ちましょう。また、周囲の環境や使用する道具の安全確認も忘れずにおこなう必要があります。転倒や誤飲などのリスクを防ぐため、床の段差やコード類の整理にも注意が必要です。

さらに、介助者も一緒に楽しむと、会話が増え、温かい雰囲気が生まれることで、高齢者の安心感や意欲を高められます。短時間でも日常的に取り入れていけば、心身の刺激や達成感を得られ、コミュニケーションのきっかけにもなるでしょう。

<参考文献>

・厚生労働省/令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)

・厚生労働省/介護予防マニュアル 第4版 第4章 口腔機能向上マニュアル

・厚生労働省/[33] 介護予防マニュアル 第4版 第2章 運動器の機能向上マニュアル

大学卒業後、集中治療室や心臓血管病棟などで看護師として14年間勤務。主に、急性期の看護ケアに携わる。現在は、3人の子育てをしながら、医療や介護、看護に関わる記事の執筆や監修を行っている。

Contents

【看護師による在宅介護コラム】

▶vol.01 要介護認定から始める在宅介護の基礎知識~要介護認定の基準や申請方法・在宅介護について~

▶vol.02 【認知症介護】在宅介護のポイント!限界と感じやすい3つの理由も解説

▶vol.03 移乗介助―移乗介助の方法・ポイント・注意点などについて

▶vol.04 介護のおむつ交換の手順!9つの注意点や負担を軽減する方法を解説

▶vol.05 在宅介護でよくある5つの悩みとは?介護疲れの対処法と事例を紹介

▶vol.06 高齢者が眠れない原因とは?在宅介護でモーニングケアが大切な理由と基本手順

▶vol.07 要介護者に口腔ケアをする6つの目的!口腔ケアに必要な用品と手順も詳しく解説

▶vol.08 在宅で注意すべき高齢者の転倒とは?5つの原因と対策をご紹介

▶vol.09 高齢者の脱水症状を防ごう!脱水症状を起こす5つの原因と予防法

▶vol.11 【2025年版】在宅介護をする上での高齢者の防災対策|災害時に直面する課題と今すぐできる備え

▶vol.12 高齢者にスキンケアが必要な3つの理由!肌の特徴とトラブルを防ぐケア方法

▶vol.13 在宅介護における高齢者のむくみ対策!症状別の原因とケア方法を解説

▶vol.14 在宅でできる高齢者向けのレクリエーション全17選!目的と簡単にできるゲームも紹介

【介護コラム】

▶vol.01 初めての在宅介護 基礎知識~在宅介護を始める前に~

▶vol.02 介護と介助の違いとは?介助の種類や方法、失敗しないポイント

▶vol.03 介護用品の選び方|在宅介護に必要なものと選び方のポイント

▶ⅴol.04 入浴介助の手順と注意点、必要な介護用品、入浴介助の方法などについて

▶vol.05 車椅子の選び方・使い方、車椅子の介助方法などについて

▶vol.06 清拭(せいしき)の手順について|全身清拭・部分清拭の注意点とポイント

▶vol.07 在宅介護で看取りをするために必要なこと、準備や心のケアなどについて

▶vol.09 排泄介助(トイレ介助)の手順と注意点とポイントについて

▽商品をお求めの方はこちらから(Amazonブランドストア)▽