第8回 「全介助でも立位は取れない方」

公開日:2025/08/27

今回は、状態別在宅介護生活のポイント⑥「全介助でも立位は取れない方」というテーマでお話していきましょう。

これまで、状態別在宅介護生活のポイント①から順にお話してきましたが、ただ介護といってもその方によって、症状や環境は違います。それぞれの状態に合わせて、活用できる介護用品や制度もあるので、一人で悩まず、是非このコラムを相談のきっかけにしてみて下さい。

「全介助でも立てない=寝たきり」か?!

まったく立てない状態だと、つまり「寝たきり」ということですね?と想像される方もいらっしゃるかもしれません。実際に介助されてもまったく立てないのでベッド上で過ごすのみとなってしまい、本当に身動きもしない/できない完全な寝たきりになってしまう方もいらっしゃいます。

ただし本来は「立てない=寝たきり」ではありません。例えば腰髄損傷という怪我で両足が全く動かなくなった方でも、車椅子で仕事をしたり車椅子スポーツで世界的に活躍している方もいらっしゃいます。つまり「立てなくても座っていることができる」という段階があります。

お若い腰髄損傷者さんの場合はベッド~車椅子~自動車の運転席の間を、腕の力だけで移動しながら生活している方が多いです。要介護高齢者さまの場合は腰髄損傷者さんのように腕の力を「足代わり」にすることはできませんが、それでも身体に合った車椅子であれば座っていることができる、ということがむしろ普通です。「座っていることはできるけれど、ベッドと車椅子の間の移動(移乗)介助が大変!」ということですね。

在宅でも、在宅だからこそリフト装置の導入を!

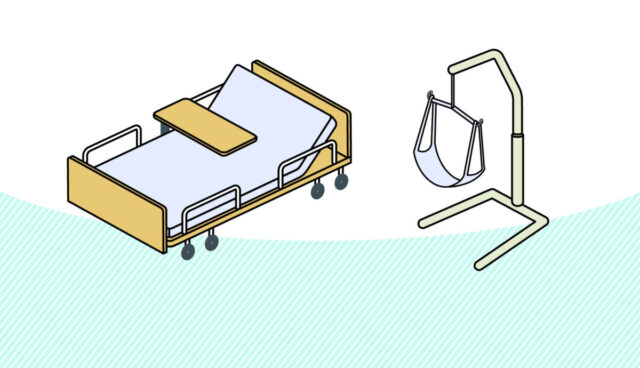

大変な移乗介助を容易にしてくれるのが「リフト装置」です。本人さまをハンモックに包まれたような状態で吊り上げ、任意の場所で上げ下ろしできる装置ですね。

リフト装置が使われるようになって25年ほどになるでしょうか?まだまだ一般的になった、とは言えない状態です。介護力のある施設介護の場面においては「2人介助」でもベッドから車椅子へ移乗介助してしまえるのですが、お互いに安楽な介助ではありません。本人さまにとっては恐怖感を感じやすいですし、職員さんの方は腰痛を起こしやすい場面となります。(日本では全職域の中で、医療介護分野のみが未だに腰痛者が増え続けているのが現状です)

ですから、施設介護場面においてもリフト装置の導入が進められています。在宅療養場面においてはなおさらのこと、リフト装置を導入しないと「座れるけれど実際には寝かせきり」とならざるを得ないでしょう。大掛かりな住宅改修を行わなくても、ベッドをまたぐように“やぐら”を組んでリフト装置を移動させたり、ベッドのコーナーにしっかりとした柱を立ててスイングアームでリフト装置を移動させたりできます。中にはベッド~車椅子間だけはなく、車椅子~トイレ間や車椅子~浴槽間までリフト装置で移動しながら暮らしている方も実際にいらっしゃいます。今後、リフト装置の普及が進むことを願っています。

デイサービスやショートスティの積極的な活用を!

リフト装置を導入しているかどうかはさておいても何につけ全介助が必要な状態ですから、少しでも長く在宅生活を続けるためにもデイサービスやショートスティを積極的に活用すべきです。ご家族さまの休息になると同時に、ご本人さまにとっても外出や他者との交流場面になりますし、健康の維持のためにもとても大切なことになります。

そしてデイサービスやショートスティ施設を選ぶ際には、前記の「リフト装置を導入活用している施設か?」を選択基準にすることも大変に良いことです。(逆に言うと、現状ではリフト装置を導入活用している施設です!ということが、選択してもらえるサービスの差別化になります)

担当の居宅ケアマネさんに「リフト装置を活用している施設を利用したいです」とはっきり希望を伝えましょう。そして、必要ならば在宅生活を送る上でのちょっとしたアドバイスや相談をしてもらえる施設さんであれば理想的です。

車椅子の選択~適合(フィッティング)と食事の自力摂取を

座っていることはできるとはいえ、リフト装置を使うレベルになると車椅子の選択と適合(フィッティング)もとても大切になります。本人さまが安楽に座っていられるか?と同時に、リフト装置を使い合わせやすいか?家屋の出入りは容易か?といった観点も大切になります。この点も担当居宅ケアマネさんや福祉用具さんにしっかりと希望を伝えるべきですし、実際に使ってみて何か不都合なことがあれば、月単位で車椅子レンタルしなおすことも必要です。

そして車椅子がうまく使えれば、食事の自力摂取の可能性が高まります。このレベルになると自分でできることが限られてきます。認知症の状態も絡みますがそれでも「腕を動かすことができる」のであれば認知症があっても「食事を自分で食べること」だけは、割合に長く保つことができます。もちろん、全く介助無しで自力だけで食べ上げることは難しいでしょう。食事中にも食器を並べ直したり、食べ物を救いやすいように寄せたりと、何かと介助は必要になるでしょう。それでも少しでも自分でできることを残して長く保つことはとても大切です。

重度化予防を意識しましょう~臥位ポジショニングケアと体位交換~

逆に車椅子で過ごすことが難しいのならば、ほとんどがベッド上での生活になってしまいますから、一気に障害の重度化が進んで本当の寝たきりになってしまうリスクが大きくなります。

具体的には、*関節拘縮が進み固まったままで動かなくなる、*褥瘡ができだす、*意識レベルが混濁していく、などの状態が起きていきます。口から食事を摂ることも難しくなってくると、鼻腔栄養や胃ろうなど経管栄養処置も必要になってしまうこともあります。

ベッド上に限られた生活になってもこのような重度化を避けるためにとても大切になってくるのは、臥位ポジショニングケア=ベッド上で寝ている姿勢をどのように整え支えてあげるか?と、体位交換=身体の一ヶ所を圧迫し続けて褥瘡になってしまわないようにこまめに姿勢を変えてあげるケア、です。

ところがこの臥位ポジショニングケアと体位交換ケアは、これまで長く医療介護の現場で行われてきた方法が、かえってご本人さまのためになっていなかったのではないか?かえって重度化を進めてきたのではないか?との見直し/反省がされてきています。しかしその動きは医療介護界全体から見ると、未だ一部の動きにしかすぎません。実は理学療法士である執筆者の、一番の専門領域はこの問題になります。ですから執筆者としては、どうせならばより良い、重度化予防になるケアを受けてほしい!と思うのですが、現状では誰からでも提供してもらえるサービスではなく、医師/看護師/PT・OT/介護職といった職種であっても一部の関心を持っている人からでないとケアを提供してもらえない、というのが実態です。

居宅ケアマネさんも同様で、「重度化予防のための新しいケア」を知らない方も多いと思います。それでもご本人さまのためですから、ご家族さまは遠慮なく声をあげていただいて、居宅ケアマネさんや支援に当たってくれるスタッフさんに、「重度化予防のためのケア、臥位ポジショニングを知っていますか?できる限り教えていただきたいのですが、」と問いかけていただきたいと思います。そうすることで、重度化予防のための新しいケアの考え方や実践が、少しずつでも確実に広がっていくことになると思います。

「重度化予防のためのケア」の実際

ここで簡単にでも、「重度化予防のための新しいケア」を具体的に紹介しましょう。

細かくあげ並べることもできますが、大まかに大切なポイントとしては、

① 優しい移乗介助方法~リフト装置の利用:これはすでに本稿でも触れました。

② 身体ストレスを取り去り安楽な呼吸を確保する臥床姿勢の整え:臥位ポジショニング。

③ ストレスを与えない姿勢の小さな変換介助:仰臥位から側臥位へゴロゴロ丸太を転がすような体位交換ではなく小さく姿勢を変えるスモールシフトケア。

以上が重度化予防のためのケアとして大切なポイントとなります。執筆者は自身の仕事として、すでに寝たきりレベルで拘縮が進んでしまっているように見える方でもこれらのケアを実践することで目に見えて身体の緊張がとれて柔らかい身体状態になり、とても楽そうになる、といったことを日常的に経験しています。

これらの新しい考え方とケアの実践は、この20年ほどの間に現場から取り組まれ積み上げられてきたもので、看護や介護、リハビリの養成校でも未だ体系的に教育されていません。社会人専門教育として、様々な団体や民間研修事業社が教育普及を図っています。ご家族さまにこのような新しいケアを受けてもらえるように、必要ならば「このコラム文書」を、ケアマネさんや支援スタッフさんに読んでいただいても構わない、と思います。

大渕哲也(理学療法士/介護支援専門員)

1962年新潟県生まれ。

急性期医療機関・慢性期医療機関、特別養護老人ホーム・福祉用具レンタル販売業者等で勤務。

現在は民間介護事業所にて、社内研修・現場アドバイスなどを行なっており、その他民間セミナー業者や各種団体、全国各地の現場からの要請に応じて、研修や現場指導なども行なっている。

Contents

- 第1回 「はじめまして」

- 第2回 「在宅療養介護生活で大切にしたいこと」

- 第3回 「まだ自立レベルでお元気な方」

- 第4回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方」

- 第5回 「歩行に支障が出だしている/認知症初期症状の認められる方 その2」

- 第6回 「実用的には歩けず移動は車椅子だが、自力で立って車椅子へ移る、トイレが自分でできる方」

- 第7回 「介助を受ければ立てる方」

- 第8回 「全介助でも立位は取れない方」

- 第9回 「四肢の変形拘縮があり寝たきりレベルの方」

- 第10回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその1」

- 第11回「在宅介護で使う福祉用具① 介護用ベッドその2」

- 第12回「在宅介護で使う福祉用具②車椅子その1」